"Горька судьба поэтов всех времен": посмертные изображения А.С. Пушкина. К Дню памяти поэта (10 февраля).

Замолкли звуки чудных песен,

Не раздаваться им опять:

Приют певца угрюм и тесен,

И на устах его печать.

Лермонтов М.В. Смерть поэта. 1837.

29 января (по старому стилю) 1837 года в 14 часов 45 минут в России умер Пушкин. Свидетелями его последнего вздоха были близкие друзья В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, К.К. Данзас, вокруг дома стояла толпа народа.

Величие его смерти потрясло современников, бывших при кончине поэта. Василий Андреевич Жуковский, знавший его еще 15-летним подающим надежды лицеистом, рассказал нам о последних минутах его жизни. В письме к С.Л. Пушкину, отцу поэта, он писал: "В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами..." Далее следует первое посмертное словесное изображение лица Пушкина: "Никогда на лице его не видел я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, таилась в нём и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда всё земное отделилось от него…"

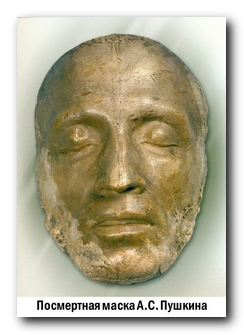

По инициативе В.А. Жуковского в день смерти поэта была снята посмертная

маска мастером-формовщиком П. Балиным под руководством скульптора С. Гальберга.

Это было исполнено немедленно, пока черты лица не успели измениться: Пушкин

словно уснул. Эта маска – самая драгоценная пушкинская реликвия, единственное

документальное свидетельство строения лица Пушкина. Несмотря на то, что маска –

слепок с мертвого лица, нам она дорога истинными чертами живого Пушкина.

По инициативе В.А. Жуковского в день смерти поэта была снята посмертная

маска мастером-формовщиком П. Балиным под руководством скульптора С. Гальберга.

Это было исполнено немедленно, пока черты лица не успели измениться: Пушкин

словно уснул. Эта маска – самая драгоценная пушкинская реликвия, единственное

документальное свидетельство строения лица Пушкина. Несмотря на то, что маска –

слепок с мертвого лица, нам она дорога истинными чертами живого Пушкина.

При изготовлении посмертной маски мастер наносит на лицо умершего особый состав, после его затвердения снимает маску-негатив, по которой изготавливает маски-позитивы. По снятой форме было выполнено пятнадцать гипсовых отливов маски, которые В.А. Жуковский распределил между родными и близкими. До наших дней из них сохранилось всего четыре.

Скульпторы, художники, воспроизводившие образ поэта, внимательно изучали его посмертные маски.

Первые посмертные портреты были созданы современниками Пушкина в эти скорбные дни прощания с ним. Художники старались сохранить ускользающий облик поэта, остановить мгновение. Поставив в передней мольберты, они делали эскизы, наброски, запечатлевая его на смертном одре. Сохранилось пять зарисовок с умершего Пушкина.

За те 2 дня, что гроб с телом находился в квартире на Мойке, Пушкина рисовали три художника (А.Н. Мокрицкий, Ф.А. Бруни и А.А. Козлов) и два писателя (В.А. Жуковский и А.И. Струговщиков).

Одним из первых пришёл художник Аполлон Николаевич Мокрицкий (1811–1871).

Он был лично знаком с Пушкиным, поэт благосклонно отзывался о его работах. Будучи одним из ближайших учеников Карла Брюллова

и проводя у него много свободного времени, Мокрицкий был свидетелем

неоднократных посещений Пушкиным мастерской Брюллова. По просьбе Брюллова Мокрицкий

нередко читал ему что-либо из пушкинских произведений. По ходу чтения художник

обычно делал замечания, которые Мокрицкий заносил в свой дневник. Впоследствии

"Дневник художника А.Н. Мокрицкого" был издан, став своеобразной

летописью событий, свидетелем которых был молодой художник, попавший в самую

гущу столичной жизни.

Одним из первых пришёл художник Аполлон Николаевич Мокрицкий (1811–1871).

Он был лично знаком с Пушкиным, поэт благосклонно отзывался о его работах. Будучи одним из ближайших учеников Карла Брюллова

и проводя у него много свободного времени, Мокрицкий был свидетелем

неоднократных посещений Пушкиным мастерской Брюллова. По просьбе Брюллова Мокрицкий

нередко читал ему что-либо из пушкинских произведений. По ходу чтения художник

обычно делал замечания, которые Мокрицкий заносил в свой дневник. Впоследствии

"Дневник художника А.Н. Мокрицкого" был издан, став своеобразной

летописью событий, свидетелем которых был молодой художник, попавший в самую

гущу столичной жизни.

Рисунок "А.С. Пушкин на смертном одре" был начат карандашом на листе почтовой бумаги 29 января и доработан на следующий день. На рисунке, безусловно, имеющем документальную ценность, отчётливо видны печати на дверях кабинета Александра Сергеевича: известно, что император распорядился немедленно после смерти опечатать рабочий кабинет со всем его содержимым.

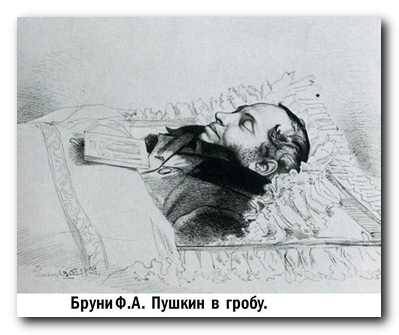

О смерти Пушкина был извещен знаменитый в Петербурге профессор Академии художеств Федор Антонович Бруни (1801–1875). Потрясенный гибелью поэта, он рисовал его 30 января.

Посмертное изображение А.С. Пушкина – один из лучших рисунков Бруни,

выполненный итальянским карандашом на бумаге. Движения карандаша свободны,

изящны. Лист поражает изысканностью и разнообразием мастерски положенных

штрихов, то длинных и плавных – пряди

волос, то коротких, "рваных" – бакенбарды, то резко прочерченных – отвороты

сюртука. Тонкой штриховкой переданы на лице чуть заметные тени, чистой белизной

светится высокий лоб. Шейный платок и сюртук заштрихованы так плотно, что

кажутся чёрными. И это ещё сильнее подчеркивает смертельную белизну лица. Лицо навек

ушедшего поэта выражает глубокий и скорбный покой.

Посмертное изображение А.С. Пушкина – один из лучших рисунков Бруни,

выполненный итальянским карандашом на бумаге. Движения карандаша свободны,

изящны. Лист поражает изысканностью и разнообразием мастерски положенных

штрихов, то длинных и плавных – пряди

волос, то коротких, "рваных" – бакенбарды, то резко прочерченных – отвороты

сюртука. Тонкой штриховкой переданы на лице чуть заметные тени, чистой белизной

светится высокий лоб. Шейный платок и сюртук заштрихованы так плотно, что

кажутся чёрными. И это ещё сильнее подчеркивает смертельную белизну лица. Лицо навек

ушедшего поэта выражает глубокий и скорбный покой.

Позднее Бруни перенёс

рисунок на литографский камень, несколько уточнив детали. Рисунок был

тиражирован.

Позднее Бруни перенёс

рисунок на литографский камень, несколько уточнив детали. Рисунок был

тиражирован.

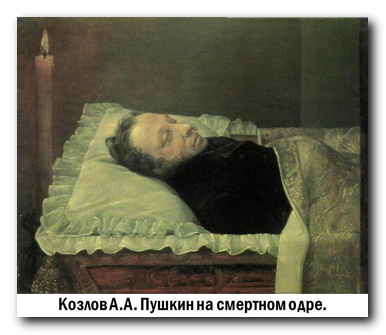

Вместе с Ф.А. Бруни в квартире на Мойке появился его ученик, молодой художник Александр Алексеевич Козлов (1818–1884), с тем, чтобы присутствовать при том, как Бруни будет срисовывать черты погибшего поэта. Оплакивая Пушкина, А.А. Козлов сделал в своем блокноте эскизы, по которым позднее закончил рисунок "Пушкин на смертном одре". Впоследствии Козловым была написана картина маслом, с добавлением горящей свечи.

Историк литературы и искусства С.Ф. Либрович писал: "Глядя на эти изображения Пушкина на смертном одре, невольно припоминаешь слова поэта, веще предсказанные им самим за много лет до смерти в его гениальной поэме „Евгений Онегин":

Недвижим он лежал, и странен

Был томный мир его чела.

Под грудь он был навылет ранен;

Дымясь, из раны кровь текла.

Тому назад одно мгновенье,

В сем сердце билось вдохновенье,

Вражда, надежда и любовь,

Играла жизнь, кипела кровь, —

Теперь, как в доме опустелом,

Все в нем и тихо, и темно;

Замолкло навсегда оно...

Читая эти строки, просто не веришь, что это было описание мертвого Ленского, и кажется, будто слова эти относятся к самому Пушкину, написаны им как бы для подписи к собственным его портретам на смертном одре!" (Либрович С.Ф. Пушкин в портретах. 1890. С. 81–82).

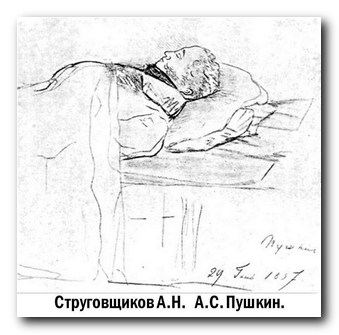

Умершего Пушкина рисовали и два непрофессиональных художника – Струговщиков и Жуковский.

Александр Николаевич Струговщиков (1808–1878) – поэт и переводчик,

известный своими переводами Гете и Шиллера, петербургский знакомый Пушкина. Как

и А.Н. Мокрицкий, он зарисовал Пушкина в день смерти, придя проститься с ним.

Александр Николаевич Струговщиков (1808–1878) – поэт и переводчик,

известный своими переводами Гете и Шиллера, петербургский знакомый Пушкина. Как

и А.Н. Мокрицкий, он зарисовал Пушкина в день смерти, придя проститься с ним.

В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) хранятся незавершенные "Записки" А.Н. Струговщикова, в которых рассказано о его знакомстве и встречах с Пушкиным в Петербурге. В последний раз Струговщиков был в квартире Пушкина 29 января 1837 года, когда поэта уже не было в живых. Карандашный рисунок, изображающий Пушкина на смертном одре, автор подписал просто: "Пушкин. 29 января. 1837".

Василий Андреевич Жуковский воспринял смерть Пушкина как личное горе и как невосполнимую утрату всего русского народа. Трагедия произошла 29 января 1837 года, в день рождения Жуковского, и с тех пор Василий Андреевич перестал отмечать свой праздник.

После смерти Пушкина Жуковский разбирал его рукописи, воспроизвел картину травли гениального поэта, сняв обвинения в его политической неблагонадёжности, принимал участие в издании его сочинений – вряд ли кто-то из современников сделал больше для увековечения памяти А.С. Пушкина, чем В.А. Жуковский.

Жуковский сделал рисунок мертвого Пушкина на второй день, когда тот уже

лежал в гробу. "На другой день, – вспоминал Жуковский, – мы, друзья,

положили его своими руками в гроб".

Жуковский сделал рисунок мертвого Пушкина на второй день, когда тот уже

лежал в гробу. "На другой день, – вспоминал Жуковский, – мы, друзья,

положили его своими руками в гроб".

В письме отцу Пушкина Жуковский писал: "Я долго один смотрел ему в лицо… Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: "Что видишь, друг?" И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих".

Каждый портрет Пушкина этих трагических дней вызывает в нашем сердце любовь и сострадание к любимому поэту. Эти карандашные наброски, сделанные в квартире поэта на Мойке в дни прощания с поэтом, важны для нас более других. Между ними и написанными позже есть существенное различие. В последний раз художники изображали его таким, каким непосредственно воспринимали, во всех же последующих произведениях – каким его видели на известных портретах и каким его представляли себе. После гибели поэта у каждого художника и у каждого нового поколения был уже "свой" Пушкин.

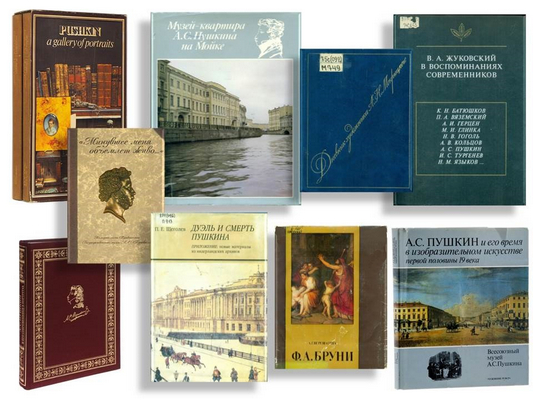

Литература:

А.С. Пушкин и его время в изобразительном искусстве первой половины 19 века : альбом / Всесоюзный музей А.С. Пушкина, автор-составитель Г. П. Балог и др. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 222 с. : ил.

В.А. Жуковский в воспоминаниях современников / РАН, Научный совет по истории мировой культуры ; вступительная статья О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевича. – Москва : Наука, 1999. – 726 с.

Верещагина, А. Г. Федор Антонович Бруни / А. Г. Верещагина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 255 с. : ил.

Коплан-Шахматова, С. А. О знакомстве Пушкина с А.Н. Струговщиковым // Прометей. – Вып. X. – Москва, 1974. – С. 418–420.

Либрович, С. Ф. Пушкин в портретах : история изображения поэта в живописи, гравюре и скульптуре / С. Ф. Либрович. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1890. – 256 с. : ил.

Мокрицкий, А. Н. Дневник художника А.Н. Мокрицкого / А. Н. Мокрицкий, автор вступительной статьи Н. Л. Приймак. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 296 с. : ил.

Павлова, Е. В. А.С. Пушкин в портретах : иллюстрации : альбом. – Москва : Советский художник, 1983. – 376 с. : ил.

Щеголев, П. Е. Дуэль и смерть Пушкина : с приложением новых материалов из нидерландских архивов / П. Е. Щеголев. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1999. – 655 с.

Подготовила

О.Н. Полякова,

заведующая отделом литературы по искусству