«Свет дневной есть слово книжное»: библиотеки Древней Руси

24 мая – День славянской письменности и культуры

Создание первых библиотек на Руси относится к началу XI века. Еще до формирования централизованного государства в Древней Руси широко распространялась письменность, велась переписка древнерусских и перевод иностранных книг. Создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий перевели с греческого основные богослужебные книги – избранные чтения из Евангелия, апостольские послания, Псалтырь и некоторые другие.

Из летописи известно, что в 988 году великий князь Владимир Святославич собирал детей знатных лиц и отдавал их «на учение книжное». Книги в Древней Руси называли «источниками мудрости», «реками, наполняющими вселенную», «утешением в печали».

Дело Владимира продолжил его сын, Ярослав Мудрый. Этот просвещенный правитель создал первую на Руси государственную библиотеку. Летопись рассказывает о том, что он приказал в Новгороде до 300 детей «учить книгами». При Ярославе Мудром появились монастыри, которые играли роль не только религиозных центров, но и были своего рода академиями наук и университетами. Книги и другие памятники письменности в X – XI веках собирались в монастырях и церковных соборах.

Первое летописное упоминание о библиотеках относится к 1037 году, когда Ярослав Мудрый собрал писцов для перевода греческих и переписки уже имеющихся славянских книг, приказав хранить их в киевском Софийском соборе. Созданная таким образом первая библиотека на Руси в последующие годы росла и обогащалась книжными сокровищами.

«Зерна книжной мудрости», посеянные Ярославом, дали пышные всходы по всей стране. Книжному делу покровительствовали высшие государственные и церковные лица. Переписка книг велась день и ночь. По всему государству появляются свои книгописные мастерские, где создаются летописные своды, публицистические и литературные произведения. Книжные центры были в Курске, в Полоцке, Ростове, в Галиче, во Владимире Волынском, в Смоленске, где при Романе Ростовском преподавали греческий и латинский.

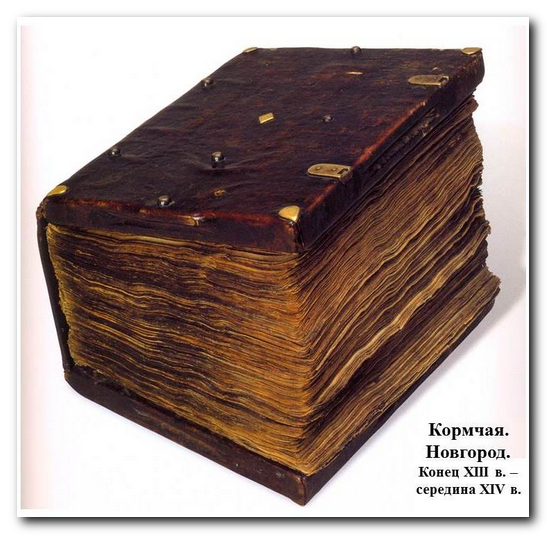

Крупнейшим культурным центром был Великий Новгород.

Город избежал монгольского нашествия, из дошедших до нас древнерусских книг XI –

XIV веков более половины приходится на долю Новгорода. Именно здесь сохранилась

первая датированная рукописная книга – Остромирово Евангелие (1057). На первом

листе книги – пометка скорописью XVII века «Софийская», что говорит о

принадлежности драгоценной рукописи библиотеке Софийского собора. Судьба

библиотеки Новгородской Софии оказалась более счастливой, чем Софии Киевской,

большая часть ее фонда дошла до нашего времени. Сейчас эти древние книги составляют Софийский фонд Государственной

публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Крупнейшим культурным центром был Великий Новгород.

Город избежал монгольского нашествия, из дошедших до нас древнерусских книг XI –

XIV веков более половины приходится на долю Новгорода. Именно здесь сохранилась

первая датированная рукописная книга – Остромирово Евангелие (1057). На первом

листе книги – пометка скорописью XVII века «Софийская», что говорит о

принадлежности драгоценной рукописи библиотеке Софийского собора. Судьба

библиотеки Новгородской Софии оказалась более счастливой, чем Софии Киевской,

большая часть ее фонда дошла до нашего времени. Сейчас эти древние книги составляют Софийский фонд Государственной

публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.

В Древней Руси любили и очень бережно хранили книгу, говорили, что «свет дневной есть слово книжное». Сегодня древние книги свидетельствуют о том, как жили, о чем думали, что умели делать наши предки, какого уровня достигли их литература, наука, искусство. И сама книга вобрала в себя мастерство переписчиков, художников, переплетчиков, ювелиров.

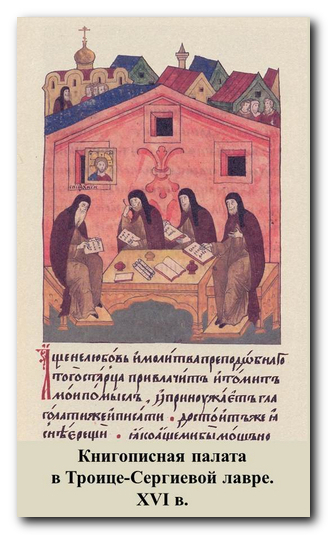

Некоторое

представление о процессе создания рукописных книг дает миниатюра в рукописи

«Жития Сергия Радонежского» XVI

века, изображающая «книгописную палату» Троице-Сергиевой лавры. За широким

столом, на скамьях с подножиями сидят умудренные опытом монахи – переписчики

книг, в сосредоточенном молчании занятые своим трудом. Перед ними на столе

чернильницы, свернутые свитки и книги.

Некоторое

представление о процессе создания рукописных книг дает миниатюра в рукописи

«Жития Сергия Радонежского» XVI

века, изображающая «книгописную палату» Троице-Сергиевой лавры. За широким

столом, на скамьях с подножиями сидят умудренные опытом монахи – переписчики

книг, в сосредоточенном молчании занятые своим трудом. Перед ними на столе

чернильницы, свернутые свитки и книги.

В художественном оформлении древнерусской книги привлекает внимание простота и гармоничность композиции в сочетании с высокой декоративностью и красочностью.

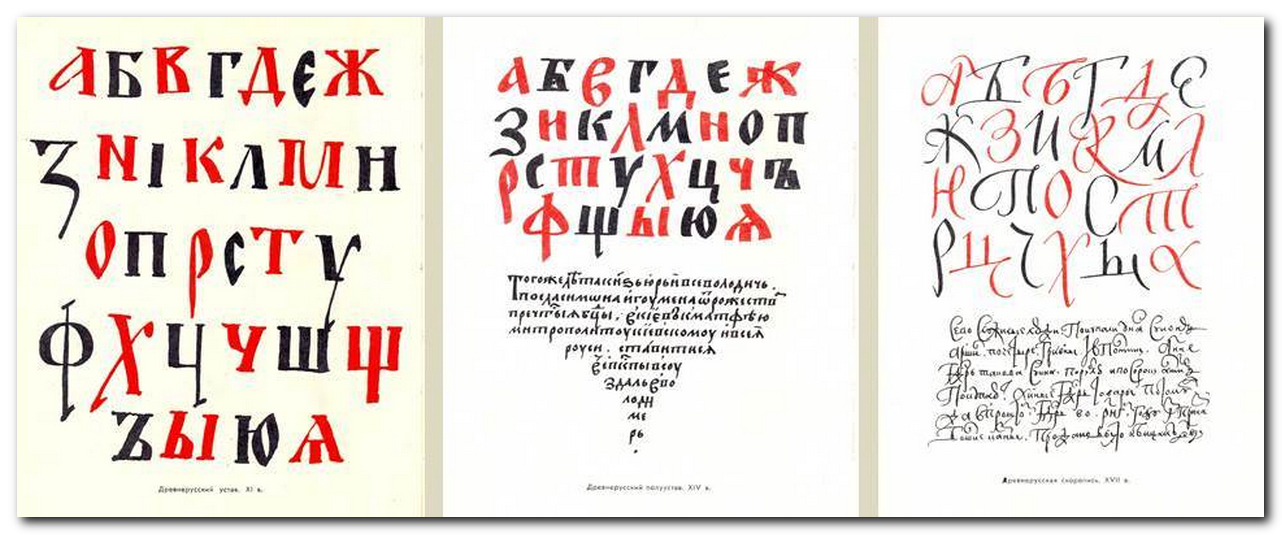

Книги отличались крупным и красивым почерком. Самый древний из них – устав – характеризовался необыкновенной чёткостью и стройностью букв. Более подвижные, мелкие и убористые формы кириллицы – полуустав и скоропись – тоже усиливали декоративное богатство рукописей. Отдельные буквы или слова текста акцентировались яркой киноварью.

Начальные страницы книги обычно были украшены буквицами или инициалами – заглавными буквами крупного размера. Часто в рукописных книгах инициалы богато расцвечивались сложными орнаментами.

Ранний русский книжный орнамент, называемый старовизантийским (XI – первая половина XIII в.), происходил из византийских рукописей. Инициалы старовизантийского вида строились на комбинации геометрических и стилизованных лиственных мотивов. Несмотря на свой узорный характер, они читались достаточно чётко. Русские мастера активно проявляли самобытность, затейливо оформляли буквицы, мотивы плетения соединяли с изображениями фантастических птиц, зверей.

Ко второй половине XIII века появился новый тип орнамента, тератологический – сложные плетения стилизованных веток, жгутов и ремней с телами фантастических зверей и птиц, с человеческими фигурами. Заставка, декорированная этим орнаментом, не имеет геометрически чётких границ, а буквица превращается в трудночитаемый узор-картинку. Вписанные в узор чудовища не производят устрашающего впечатления, чему в немалой степени способствует яркая жизнерадостная раскраска.

В XV веке в русской книге появляются плетёный и неовизантийский орнаменты. В основе плетёного, или жгутового, орнамента лежат сложные узоры-плетения, перетянутые во многих местах декоративными узлами. В неовизантийском орнаменте мастера возвращаются к старому образцу с характерным геометрическим каркасом узора, изощренными растительными формами. Отличительным признаком неовизантийского декора может служить наличие ажурного ободка вокруг рамы заставок.

В XVI веке в русскую книгу проникают мотивы фряжского (итальянского) происхождения. Растительные мотивы отличаются естественностью форм. Реально трактуемые цветы, листья, ветви, плоды разнообразно окрашены. Возникают новые, усложнённые цветочные мотивы (гирлянды, букеты, вазы с цветами).

Сделанные от руки рисунки в рукописных книгах – миниатюры – играли роль смысловых разделителей текста. Манера письма древних русских миниатюр сходна с фреской, иногда – с иконой. Большая часть миниатюр не является иллюстрацией текста, не предназначена для разъяснения содержания и декоративного оформления листа. Древнерусские миниатюры, как и фрески, рассчитаны на образование и поучение.

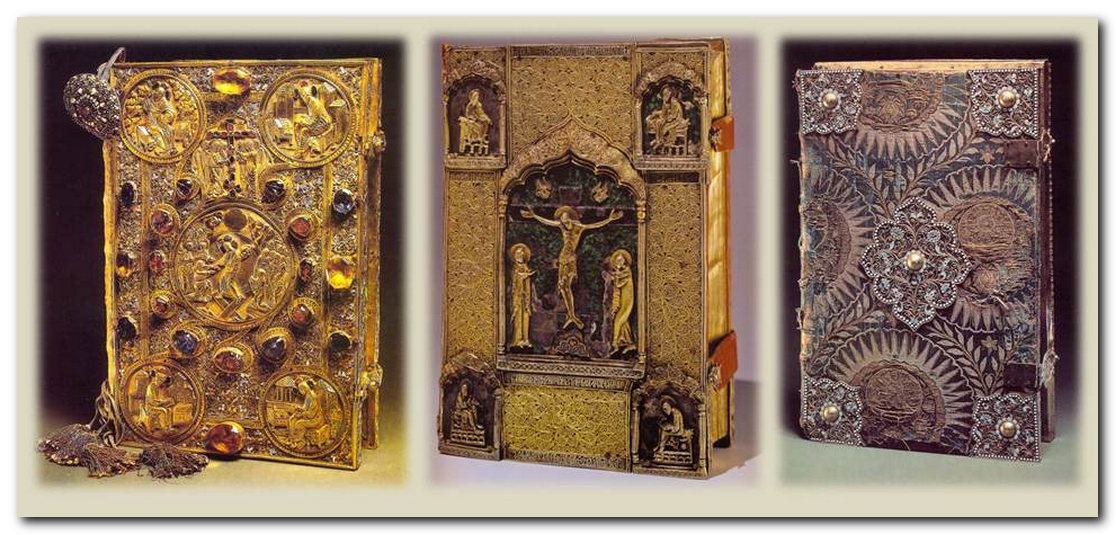

Прекрасной внешней оболочкой древнерусской рукописи являются древние оклады, которые вместе с её художественным обликом составляют единое произведение искусства. Обычно рукописи заключали в переплёты, состоящие из двух досок, обтянутых кожей, с тиснением, орнаментами. Когда книги были дарами царей, князей и бояр храмам и монастырям, оклады делались из золота, серебра и украшались драгоценными камнями и эмалями, которые часто сами по себе были произведениями искусства.

В деле просвещения Руси книгописные мастерские и библиотеки сыграли важную роль. Они были и просветительскими учреждениями, и книжными мастерскими, и «книгохранительницами», они сберегли для нас ценнейшие памятники старины.

Литература:

Глухов, А. Г. Обители мудрости. Монастыри и храмы как центры книжности России / А. Г. Глухов. – Москва : Грифон, 2010. – 240 с.

Глухов, А. Г. Ревнители просвещения России Х – ХVIII вв. : учебное пособие для вузов / А. Г. Глухов. – Москва : Университетская книга, 2007. – 439 с. : ил.

Глухов, А. Г. Судьбы древних библиотек / А. Г. Глухов. – Москва : Либерея, 1992. – 160 с. : ил.

Житие преподобного Сергия, Радонежского Чудотворца : 100 миниатюр из лицевого жития XVI в. собрания Ризницы Троице-Сергиевой лавры / составитель Г. В. Аксенова, художник Б. В. Трофимов, фото С. М. Румянцев. – Москва : Культурно-просветительный фонд им. С. Столярова, 1997. – 236 с. : ил.

История русского орнамента X – XVI веков : по древним рукописям : альбом. – Москва : Арт-Родник, 1997. – 32 с. : 100 цв. табл.

Орлова, М. А. Орнамент в монументальной живописи Древней Руси. Конец XIII – начало XVI в. / М. А. Орлова. – Москва : Северный паломник, 2004. Ч. 1. – 496 с. : ил.

Воронецкий, Б. В. Шрифт / Б. В. Воронецкий, Э. Д. Кузнецов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 108 с. : ил.

Подготовила

О.Н. Полякова,

заведующая отделом литературы по искусству