«Русские сезоны» Сергея Дягилева

К 150-летию со дня рождения русского театрального

и художественного деятеля (31 марта).

Однажды король Испании Альфонсо спросил Сергея Дягилева: «Что же Вы, уважаемый, здесь делаете? Вы не дирижируете оркестром, не играете на музыкальном инструменте, не рисуете декорации и не танцуете. Так что же Вы делаете?». На что Дягилев спокойно ответил: «Мы с Вами похожи, Ваше Величество! Я не работаю. Я ничего не делаю. Но без меня не обойтись».

Однажды король Испании Альфонсо спросил Сергея Дягилева: «Что же Вы, уважаемый, здесь делаете? Вы не дирижируете оркестром, не играете на музыкальном инструменте, не рисуете декорации и не танцуете. Так что же Вы делаете?». На что Дягилев спокойно ответил: «Мы с Вами похожи, Ваше Величество! Я не работаю. Я ничего не делаю. Но без меня не обойтись».

Сергей Дягилев был главным идейным вдохновителем и организатором знаменитых «Русских сезонов» — тех, после которых о величии русского искусства говорил весь западный мир.

Первым «сезоном» можно назвать Парижскую выставку «Два века русской живописи и скульптуры» в 1906 году, которая вызвала невероятный интерес любителей искусства и заграничных критиков. Именно тогда культурные круги Европы стали особо интересоваться русской культурой. Она открылась 16 октября в выставочном центре Гран Пале. Специально для выставки Лев Бакст и Александр Бенуа оформили большой иллюстрированный каталог. Для экспозиции отобрали произведения русского искусства XVIII — первой половины XIX века, а также работы современных художников. В числе представленных мастеров были Карл Брюллов, Дмитрий Левицкий, Алексей Венецианов, среди новых — Константин Коровин, Игорь Грабарь, Исаак Левитан, Лев Бакст, Александр Бенуа и другие.

Первым «сезоном» можно назвать Парижскую выставку «Два века русской живописи и скульптуры» в 1906 году, которая вызвала невероятный интерес любителей искусства и заграничных критиков. Именно тогда культурные круги Европы стали особо интересоваться русской культурой. Она открылась 16 октября в выставочном центре Гран Пале. Специально для выставки Лев Бакст и Александр Бенуа оформили большой иллюстрированный каталог. Для экспозиции отобрали произведения русского искусства XVIII — первой половины XIX века, а также работы современных художников. В числе представленных мастеров были Карл Брюллов, Дмитрий Левицкий, Алексей Венецианов, среди новых — Константин Коровин, Игорь Грабарь, Исаак Левитан, Лев Бакст, Александр Бенуа и другие.

Первый европейский успех Дягилева только раззадорил, и он взялся за музыку. В 1907 году «Русские сезоны» продолжились «Историческими русскими концертами» с постановками произведений Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова, А. К. Глазунова, Ф. И. Шаляпина и М. П. Мусоргского, которого парижская публика приняла особо тепло.

Первый европейский успех Дягилева только раззадорил, и он взялся за музыку. В 1907 году «Русские сезоны» продолжились «Историческими русскими концертами» с постановками произведений Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова, А. К. Глазунова, Ф. И. Шаляпина и М. П. Мусоргского, которого парижская публика приняла особо тепло.

В этот год Дягилев убедился, что русская музыка вызывает у европейцев большой интерес, поэтому для третьего «Русского сезона» решил сделать упор на Мусоргского, взяв его «Годунова». В Париже оперу представили в новом видении, отредактированной Н. Римским-Корсаковым вместе с Дягилевым. Интересно отметить, что и современные постановщики обращаются к этой редакции оперы.

Дягилев не стеснялся менять какие-либо произведения, вносить в них свои правки, опираясь на реакцию публики, которую он отлично чувствовал, наблюдая за зрительным залом во время выступлений. Поэтому, например, в его «Годунове» финальной стала сцена смерти Бориса — для усиления драматического эффекта. То же касалось и хронометража спектаклей: Дягилев считал, что они не должны длиться дольше трех с половиной часов, а смену декораций и порядок мизансцен он рассчитывал вплоть до секунд. Успех парижской версии «Бориса Годунова» только подтвердил авторитет Дягилева и как режиссера.

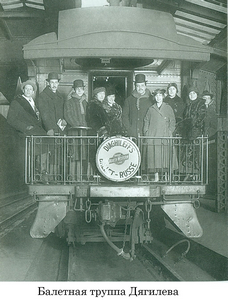

В 1909 году в Париже впервые наряду с оперными спектаклями были показаны русские балеты. Для этого Дягилев специально собрал балетную труппу из лучших артистов петербургской Мариинки и московского Большого: А. П. Павлова, В. Ф. Нижинский, Т. П. Карсавина, Е. В. Гельцер, С. Ф. Фёдорова, М. М. Мордкин, В. А. Каралли, М. П. Фроман и другие.

В 1909 году в Париже впервые наряду с оперными спектаклями были показаны русские балеты. Для этого Дягилев специально собрал балетную труппу из лучших артистов петербургской Мариинки и московского Большого: А. П. Павлова, В. Ф. Нижинский, Т. П. Карсавина, Е. В. Гельцер, С. Ф. Фёдорова, М. М. Мордкин, В. А. Каралли, М. П. Фроман и другие.

Балетмейстером был выбрал М. Фокин, проработавший впоследствии с Дягилевым много лет. Именно им поставлены «Павильон Армиды», «Половецкие пляски», «Сильфиды», «Клеопатра». Декораторами сцены в этом сезоне были приглашены А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, Л.С. Бакст.

Балетмейстером был выбрал М. Фокин, проработавший впоследствии с Дягилевым много лет. Именно им поставлены «Павильон Армиды», «Половецкие пляски», «Сильфиды», «Клеопатра». Декораторами сцены в этом сезоне были приглашены А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, Л.С. Бакст.

Александр Бенуа был давним приятелем Дягилева. Пожалуй, основные его достоинства как театрального художника составляли глубочайшие знания истории искусства, истории балета и истории театра. В его костюмах и декорациях не было желанного Дягилеву обещания скандала, но был вкус, историческая правда и спокойная элегантность. Работая над оформлением балета «Павильон Армиды», в котором юношу соблазняла красавица, сошедшая со старинной шпалеры, Бенуа создал декорации, напоминающие выцветший до пастельной бледности гобелен и очаровательные костюмы в духе любимого им XVII века.

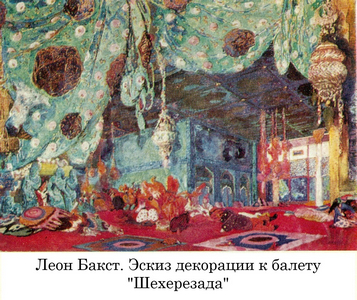

К участию в дягилевских «Русских сезонах» Льва Бакста привлекли соратники по «Миру искусства». Из трёх балетов, привезённых Дягилевым в Париж в 1909 году («Клеопатра», «Сильфиды», «Павильон Армиды»), Бакст оформлял «Клеопатру».

К участию в дягилевских «Русских сезонах» Льва Бакста привлекли соратники по «Миру искусства». Из трёх балетов, привезённых Дягилевым в Париж в 1909 году («Клеопатра», «Сильфиды», «Павильон Армиды»), Бакст оформлял «Клеопатру».

Костюмы, созданные Бакстом к «Клеопатре», тут же отозвались в причёсках и украшениях парижских дам. В моду вошли полупрозрачные ткани, тюрбаны и юбки-шальвары. Сам Бакст искренне удивлялся этому ажиотажу вокруг его костюмов и образов. «Парижанки так уж созданы, что все их поражающее на сцене находит себе живой отклик в моде. Только этим я могу объяснить, почему мои постановки так повлияли на постепенное преобразование женского костюма вплоть до цветных причесок», — говорил он.

Костюмы, созданные Бакстом к «Клеопатре», тут же отозвались в причёсках и украшениях парижских дам. В моду вошли полупрозрачные ткани, тюрбаны и юбки-шальвары. Сам Бакст искренне удивлялся этому ажиотажу вокруг его костюмов и образов. «Парижанки так уж созданы, что все их поражающее на сцене находит себе живой отклик в моде. Только этим я могу объяснить, почему мои постановки так повлияли на постепенное преобразование женского костюма вплоть до цветных причесок», — говорил он.

С 1910 года из репертуара «Русских сезонов» Дягилев решил убрать оперу. Были показаны новые постановки Фокина: «Карнавал», художником которого стал Л. Бакст; «Шехеразада» на музыку Римского-Корсакова, тоже в оформлении Бакста, с занавесом по эскизам В. А. Серова; «Жар-птица» (художники А. Я. Головин и Бакст); а также «Жизель» (в редакции М. И. Петипа, художник Бенуа); и «Ориенталии». «Ориенталии» включали хореографические миниатюры, в том числе фрагменты из «Клеопатры», «Половецких плясок», номера на музыку Аренского, Глазунова и других композиторов, «Сиамский танец» на музыку Синдинга и «Кобольд» на музыку Грига, поставленные Фокиным для Нижинского.

«Ориенталии» включали хореографические миниатюры, в том числе фрагменты из «Клеопатры», «Половецких плясок», номера на музыку Аренского, Глазунова и других композиторов, «Сиамский танец» на музыку Синдинга и «Кобольд» на музыку Грига, поставленные Фокиным для Нижинского.

1911 год стал годом важных решений для «Русских сезонов», продолжавших покорять иностранную публику. Во-первых, Дягилев выбрал постоянное место проведения своего Ballets Russes («Русского балета») — в Театре Монте-Карло. Во-вторых, опираясь на феноменальный успех балета в «Русских сезонах», импресарио принял решение о создании постоянной труппы, которая окончательно сформировалась к 1913 году и получила название «Русский балет Дягилева».

1911 год стал годом важных решений для «Русских сезонов», продолжавших покорять иностранную публику. Во-первых, Дягилев выбрал постоянное место проведения своего Ballets Russes («Русского балета») — в Театре Монте-Карло. Во-вторых, опираясь на феноменальный успех балета в «Русских сезонах», импресарио принял решение о создании постоянной труппы, которая окончательно сформировалась к 1913 году и получила название «Русский балет Дягилева».

В апреле того же года в Театре Монте-Карло новые «Русские сезоны» открылись премьерой балета «Призрак Розы» в постановке Михаила Фокина. Позднее в Париже Дягилев представил «Петрушку» на музыку Стравинского, который стал главным хитом этого сезона.

Следующие «Русские сезоны», в 1912–1917 годах, в том числе из-за войны в Европе, были не очень удачными для Дягилева. Больше всего импресарио расстроило то, что публика никак не восприняла премьеру новаторского балета «Весна Священная», поставленного на музыку И. Стравинского. В этот же время из труппы уходят Вацлав Нижинский и Михаил Фокин, а на их место приходит молодой танцовщик и хореограф Леонид Мясин.

Следующие «Русские сезоны», в 1912–1917 годах, в том числе из-за войны в Европе, были не очень удачными для Дягилева. Больше всего импресарио расстроило то, что публика никак не восприняла премьеру новаторского балета «Весна Священная», поставленного на музыку И. Стравинского. В этот же время из труппы уходят Вацлав Нижинский и Михаил Фокин, а на их место приходит молодой танцовщик и хореограф Леонид Мясин.

Дягилев начал все больше обращаться к услугам современных западных композиторов и художников. Так, в сезоне 1917 года он представил балет «Парад» на музыку Эрика Сати; автором либретто стал драматург Жан Кокто, а созданием декораций занимался Пабло Пикассо. Позднее художники Хуан Миро и Макс Эрнст сделали декорации для балета «Ромео и Джульетта».

1918–1919 годы были отмечены успешными гастролями в Лондоне — труппа провела там целый год. В начале 1920-х годов у Дягилева появились новые танцовщики, приглашенные Брониславой Нижинской: Серж Лифарь и Джордж Баланчин. Впоследствии, после смерти Дягилева, они оба стали основоположниками национальных балетных школ: Баланчин — американской, а Лифарь — французской.

1918–1919 годы были отмечены успешными гастролями в Лондоне — труппа провела там целый год. В начале 1920-х годов у Дягилева появились новые танцовщики, приглашенные Брониславой Нижинской: Серж Лифарь и Джордж Баланчин. Впоследствии, после смерти Дягилева, они оба стали основоположниками национальных балетных школ: Баланчин — американской, а Лифарь — французской.

Уже с 1927 года Дягилев всё меньше и меньше удовлетворялся работой, предпочитая коллекционирование и чтение. Последним громким успехом его труппы стала постановка Леонида Мясина 1928 года «Аполлон Мусагет» на музыку Игоря Стравинского и с костюмами Коко Шанель.

«Русский балет Дягилева» успешно проработал вплоть до кончины импресарио в 1929 году. В воспоминаниях композитора Стравинского, где он рассуждает о появившихся тенденциях в развитии балета ХХ века, встречается интересная мысль: «..Возникли ли бы эти тенденции без Дягилева? Не думаю…»

Отдел литературы по искусству представляет книжно-иллюстративную выставку ««Русские сезоны» Сергея Дягилева. К 150-летию со дня рождения русского театрального и художественного деятеля». Выставка продлится до 10 апреля.

Составитель М.В. Компаниец,

библиотекарь первой категории

отдела литературы по искусству

Список литературы:

Беспалова, Е. Р. Бакст в Париже / Елена Беспалова. – Москва : БуксМарт, 2016. – 255 с. : ил.

Голынец, С. В. Л. С. Бакст, 1866-1924 / С. В. Голынец. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 80 с. : ил.

Карсавина, Т. П. Театральная улица: воспоминания / Т. П. Карсавина ; перевод с английского И. Э. Балод. – Москва : Центрполиграф, 2010. – 319 с.

Мясин, Л. Моя жизнь в балете / Л. Мясин; перевод. с английского М. М. Сигнал. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 1997. – 366 с.

Нижинская, Р. Вацлав Нижинский. Воспоминания / Р. Нижинская ; перевод с английского И. А. Петровской. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 412 с.

Нижинская, Б. Ф. Ранние воспоминания / Б. Ф. Нижинская; перевод с английского И. В. Груздевой ; комментарии Е. Я. Суриц. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 1999. – 350 с. : ил.– (Вallets Russes).

Носова, В. В. Балерины / В. В. Носова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 286 с. : ил

Сарабьянов, Д. В. Валентин Серов / Д. В. Сарабьянов. – Москва : Арт-Родник, 2000. – 71 с. : ил.

Тихонова, Н. А. Девушка в синем / Н. А. Тихонова – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 1992. – 366 с. : ил. – (Ballets Russes).

Фокин, М. М. Против течения: Воспоминания балетмейстера. Сценарии и замыслы балетов. Статьи, интервью и письма / М. М. Фокин ; вступительная статья и комментарии Г. Н. Добровольской – Ленинград : Искусство, 1981. – 510 с. : ил.

Чернышова-Мельник, Н. Д. Дягилев : опередивший время / Н. Д. Чернышова-Мельник. – Москва : Молодая гвардия, 2011. – 475 с. : ил.