- Главная

- Электронный каталог

- О библиотеке

- Услуги библиотеки

- Наши отделы

- Информационно-библиографический отдел

- Отдел краеведения

- Центр правовой информации и электронных ресурсов

- Отдел литературы по искусству

- Отдел литературы на иностранных языках

- Отдел городского абонемента

- Отдел читального зала

- Отдел нотных изданий и звукозаписей

- Отдел периодических изданий

- Отдел редкой книги

- Отдел электронной доставки документов и МБА

- Научно-методический отдел (НМО)

- Отдел основного книгохранения

- Переплётная мастерская

- Вакансии

- Документы

- Профессионалам

- Календари

- О Кубани

- Ресурсы

- Информация по культуре

- Новые поступления

|

Экскурсии по «Пушкинской карте» Консультации по вопросам Анкета опроса получателей услуг

Вы можете оставить отзыв

Анкета доступна по QR-коду, |

Судьба человека, судьба писателя К 150-летию со дня рождения Л.Н. Андреева

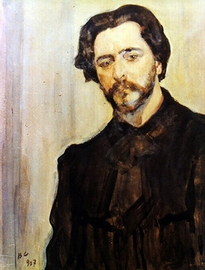

Леонида Андреева легко представить на месте Понтия Пилата, стоящего перед Христом на известной картине русского художника Н.Н. Ге. Только в отличие от Пилата, Андреев не взывает к Спасителю: "Что есть истина?" – а сам, глядя ему в глаза, пытается ответить на этот вечный вопрос. Можно считать это неслыханной дерзостью – и практически все исследователи творчества писателя отмечали в нем богоборческие мотивы. Можно увидеть в этом переоценку собственных сил – и мы найдем множество суждений о бледности фигуры Андреева-творца на фоне его великих современников: Л. Толстого Чехова, Бунина. А можно – услышать из глубин страдающей, мятущейся души исторгаемое: "В Бога верю, но мира божьего не принимаю!" – сказанное в самой великой книге о России "Братья Карамазовы". И действительно, Л. Андреев – едва ли не единственный из писателей, добившихся признания на рубеже XIX-XX веков, в чьем творчестве отмечено преобладание влияния Ф.М. Достоевского. "Мне не важно, кто "он" – герой моих рассказов: поп, чиновник, добряк или скотина, – писал Л. Андреев. – Мне важно только одно – что он человек и как таковой несет одни и те же тяготы жизни". Леонид Николаевич Андреев родился 21 августа 1871 года в тихом провинциальном Орле, уже подарившем России И.С. Тургенева. Рос нежно любимым матерью и нежно любящим сыном, сохранив это чувство до конца своих дней. Окончил Орловскую классическую гимназию, юридический факультет Московского университета. Серьезно увлекался философией и живописью. Выступал защитником в суде, собирался стать присяжным поверенным и относился к этой деятельности весьма серьезно, но неожиданно получил предложение от знакомого адвоката занять место судебного репортера в газете "Московский вестник". Завоевав признание как талантливый репортер, буквально через два месяца он уже перешел в газету "Курьер". Так началось рождение литератора Андреева.

Первый же рассказ "Баргамот и Гараська" (1898), опубликованный в "Курьере", привлек внимание читателей. Рассказ заметил М. Горький, и его вмешательство в судьбу начинающего беллетриста оказалось решающим. Уже в следующем году в "Журнале для всех" был напечатан рассказ Андреева "Петька на даче", позднее там увидели свет рассказы "На реке", "Молчание", "Случай", "Ангелочек" и другие. Одновременно он продолжает печататься в "Курьере". А в марте 1901 года публикует рассказ "Жили-были". Писательский талант Л. Андреева был замечен не только Горьким. О его рассказах лестно отзывались Чехов, Короленко, Вересаев, Л. Толстой. И все-таки, когда в 1901 году издавался первый том рассказов Л. Андреева, никто не подозревал, какую широкую аудиторию приобрел молодой автор, недавно еще дебютировавший "пасхальным" рассказом. Первый том в короткий срок выдержал 12 изданий, а общий тираж достиг 47 тысяч экземпляров. Слава Андреева как писателя продолжала расти. Когда же в 1906 году издавался второй том рассказов Андреева, первоначальный тираж его сразу составил 40 тысяч экземпляров. О чем же писал Андреев? – О том немногом, что показала ему жизнь в Орле, Петербурге, Москве, о людях и событиях, объективно не поднимающихся выше и не опускающихся ниже усредненной рутины и скучной повседневности. Сюжеты автор почти не выдумывал – он просто умел их выделить из происходящего вокруг. Но мог ли говорить в действительности подсмотренный Андреевым "маленький человек" о том, "какая это странная и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного"? Едва ли, например, герою рассказа "У окна" могло прийти в голову ницшеанское: "Писк один несется от растоптанных, да никто и слышать его не желает. Туда им и дорога!". Однако именно такого рода "тяжелая, мучительная работа" происходила в головах самых заурядных людей под испытующим взглядом Л. Андреева.

Второе издание рассказов (1902), дополненное "Стеной", "Набатом", "Бездной" и "Смехом", подтвердило, что профессиональный стиль автора и основные его темы уже сформированы. Образы стены и бездны стали ключевыми во всем творчестве Андреева. Звериное, первобытное начало, единственно соответствующее мировому хаосу, прячется в каждом человеке и, как полагает Андреев, не так уж глубоко. В рассказах "Бездна", "В тумане", вызвавших целую бурю в прессе, писатель показал, что бессознательное, лишь снаружи прикрытое рассудочными императивами, этическими нормами, убеждениями и принципами, таит в себе грозные силы, не поддающиеся контролю. Эта бездна, населенная чудовищами насилия и разврата; как и стена абсурда, давит на хрупкое человеческое сознание, – только не снаружи, а изнутри.

По мнению Андреева, человек одинок и перед лицом смерти, и перед лицом жизни. И чем более жестока жизнь по отношению к нему, тем меньше у него шансов найти сочувствие и помощь. Это в полной мере испытал на себе герой повести "Жизнь Василия Фивейского", которая вместе с рассказом "Иуда Искариот" (Москва, 1999) является одним из лучших андреевских произведений. Образ Иуды парадоксален и внушает противоречивые чувства: это одновременно циничный самовлюбленный интриган и гордый, смелый борец с "неизбывной человеческой глупостью"; гнусный предатель лучшего из людей и в то же время искренне и самоотверженно его любящий. По Андрееву, бог на земле – это любовь и добро как единственно возможный способ существования, без разделения людей на плохих и хороших, на своих и чужих. Не надо умирать за голодного – надо просто попытаться накормить его. Поэтому настоящее добро и любовь возможны только со стороны отдельного человека к отдельному человеку. На 1906–1908 годы приходится пик популярности Л. Андреева. Главным предметом поисков писателя сделалась художественная форма, способная адекватно отразить и выразить новое для русской литературы содержание. Поиски жанра вернули Андреева к драматургии. Желанием Андреева было, не отвлекаясь от конфликтов внешних, будничных, открывать в них – следуя за Чеховым – важнейшие, основополагающие категории человеческого существования. Так были созданы пьесы "Савва", "Царь Голод", "Екатерина Ивановна", "Профессор Сторицын", "Мысли", "Король, закон и свобода", "Собачий вальс", "Самсон в оковах", "Дни нашей жизни", "Каинова печать (Не убий)", "Тот, кто получает пощечины" и др. // Драматические произведения: в 2 томах (Ленинград, 1989).

Этот период исканий (и участившихся творческих неудач) обозначил начало заката славы Л. Андреева. Все чаще он узнавал о провале спектаклей по своим пьесам; не щадили его и критики. Накануне Октябрьской революции Андреев переехал из Петрограда на Черную речку, вскоре ставшую частью независимой Финляндии. Наступил последний, самый тяжелый период в жизни писателя. Из России перестали поступать гонорары от проданных книг и театральных постановок, не было ни средств к существованию, ни сил для творчества. Трагедия последнего года жизни Л. Андреева была трагедией его полной изоляции от России и его любви к ней. Неспокойное душевное состояние писателя сказалось и на его физическом самочувствии. 12 сентября 1919 года Леонид Андреев скончался от паралича сердца в деревне Нейвала в Финляндии. Тело его было временно захоронено в местной церкви, а в 1956 году прах Андреева перезахоронили в Ленинграде на Литераторских мостках Волковского кладбища. Леонид Андреев был очень ярким и самобытным художником. Своеобразный взгляд писателя, его заблуждения, к каким бы драматическим последствиям они не приводили, не могут умалить значения Леонида Андреева в истории русской литературы, для которой он, по словам Горького, всегда останется писателем "редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины". Материал подготовила Л.В. Баскакова, и.о. зав. отделом городского абонемента

|