- Главная

- Электронный каталог

- О библиотеке

- Услуги библиотеки

- Наши отделы

- Информационно-библиографический отдел

- Отдел краеведения

- Центр правовой информации и электронных ресурсов

- Отдел литературы по искусству

- Отдел литературы на иностранных языках

- Отдел городского абонемента

- Отдел читального зала

- Отдел нотных изданий и звукозаписей

- Отдел периодических изданий

- Отдел редкой книги

- Отдел электронной доставки документов и МБА

- Научно-методический отдел (НМО)

- Отдел основного книгохранения

- Переплётная мастерская

- Вакансии

- Документы

- Профессионалам

- Календари

- О Кубани

- Ресурсы

- Информация по культуре

- Новые поступления

|

Экскурсии по «Пушкинской карте» Консультации по вопросам Анкета опроса получателей услуг

Вы можете оставить отзыв

Анкета доступна по QR-коду, |

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина"

Центр правовой информации и электронных ресурсовРеформы Петра I как попытка модернизации России АННОТИРОВАННОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

В рамках плана празднования 350-летия со дня рождения Петра I

Краснодар 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В нашей истории было немало преобразований, особенно в области государственной жизни, немало было и людей, разрабатывающих идеи и проекты различных нововведений. Из всех реформаторских эпох в истории дореволюционной России наиболее известен, безусловно, петровский период, а сам император воспринимается как реформатор «номер один». И это совершенно справедливо, потому что преобразования Петра Великого на рубеже XVII-XVIII веков коренным образом изменили практически все основные стороны жизни российского общества и превратили страну в Российскую империю.

Сам император, страстный приверженец западного рационализма и деловитости, мечтал сделать Россию страной открытой, процветающей. В европейском опыте он видел лишь орудие усиления России. Однако оценка преобразований, осуществленных в царствование Петра Великого (1689–1725), была и остается одной из самых сложных проблем отечественной государственно-правовой науки. Подготовленное сотрудниками центра правовой информации и электронных ресурсов аннотированное библиографическое пособие отражает публикации последних десяти лет по материалам периодических изданий, как из фондов библиотеки, так и из открытых источников. С материалами из аннотированного библиографического пособия можно ознакомиться в центре правовой информации и электронных ресурсов в печатном и в электронном виде. Обращаем внимание наших читателей, что в центре правовой информации и электронных ресурсов ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина" ведется электронная картотека статей, которая оперативно пополняется информацией обо всех новинках по данной теме. Электронные копии материалов, включенных в данный указатель, можно заказать в отделе электронной доставки документов и МБА. В бланке-заказе просим указать автора, заглавие, источник публикации. Бланки-заказы на документы направлять в отдел ЭДД и МБА по адресу:

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 8. ЦПИЭРССК E-mail: echz@pushkin.kubannet.ru Тел.: 8 (861) 268-15-87. ЭДД и МБА. E-mail: mba@pushkin.kubannet.ru Тел. для справок: 8 (861) 268-50-51.

Реформы Петра I как попытка модернизации России В рамках плана празднования 350-летия со дня рождения Петра I I. Государственный строй: реформы и преобразования

Алешков, В.И. Запад и Россия: дипломатия Петра Великого / В.И. Алешков // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. – 2010. – № 9. – С. 7–9. В работе рассматриваются вопросы, связанные с международными отношениями России с европейскими державами в период становления и развития новой русской дипломатии и превращения России в великую державу. Аникшин, М.О. "Общее благо" и государев указ в эпоху Петра Великого / М.О. Акиньшин // Ленинградский юридический журнал. – 2010. – № 3. – С. 95–117. Статья посвящена анализу места и роли нормативного правового акта (Указа) в контексте проведения петровских реформ в начале XVIII в., развития общественной мысли и идеологических представлений той эпохи. Анохина, О.А. Петр Первый – великий преобразователь России / О.А. Анохина // Инновационное образование и экономика. – 2013. – № 13. – С. 61–67. В статье перечислены все реформы Петра I и раскрыто их значение для развития российского государства. Белкин, А.И. К вопросу о причинах церковной реформы Петра I (методологический аспект) / А.И. Белкин // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2010. – № 2. – С. 64–72. В статье анализируются различные группы причин, приведшие к радикальному реформированию управления Православной церковью в России в начале XVIII века. Белова, Т.А. Реформа Сената 1711-1725 гг.: к постановке проблемы / Т.А. Белова // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6. – С. 1–5. В статье рассмотрена история создания Сената Петром I, изучены роль и значение данного высшего органа власти в первой четверти XVIII в. Автор опирается на большое количество законодательных актов, вышедших из-под пера преобразователя. Особенностью статьи является полнота рассмотрения вопросов, связанных с положением Сената в первой четверти XVIII в., таких как его возникновение, порядок работы, основные функции. Автор отмечает, что члены Сената назначались царем. Петр I стремился усилить ответственность сенаторов. Это отразилось в том, что в Сенате впервые в истории гражданских органов России была введена присяга всех служащих. Сенат первоначально имел широкий круг полномочий. Также при Сенате сформировался мощный технический аппарат. Особой проблемой в деятельности Сената был вопрос о сфере его судебных полномочий. В статье отмечается, что царь не урегулировал этот вопрос в законе, и его пришлось решать на практике самому Сенату. Бехтерев, С.Л. «Приписная государственность» как форма административного управления российской провинцией / С.Л. Бехтерев // История государства и права. – 2014. – № 22. – С. 27–31. В 1708-1710 гг. Петр I осуществил первую областную реформу, прообраз современного административно-территориального деления, поделив страну на восемь губерний. Бочарников, И.В. Зарождение Новороссии и ее роль в геополитической стратегии России XVIII века / И.В. Бочарников // Человеческий капитал. – 2018. – № 7. – С. 9–21. В статье рассматриваются основные этапы освоения причерноморско-приазовского региона – обширных степных пространств, находившихся на стыке владений России, Польши и Турции, а также вассального ей Крымского ханства, так называемого «Дикого поля». Территория региона длительное время использовалась для набегов на южнорусские и польские территории. Это предопределило необходимость обеспечения защиты и безопасности приграничных территорий. Особое значение в этом плане имело инициированное Петром I привлечение в регион сербских граничар, а также представителей других славянских народов для противодействия турецким нашествиям и крымско-татарским набегам и обеспечения защиты приграничных территорий России. В результате были созданы военные поселения выходцев с Балканского полуострова в рамках Славяно-сербской автономии, основным предназначением которых являлось участие наряду с регулярными российскими воинскими формированиями и казачеством в защите приграничных территорий. Бугров, К.Д. Государство, дворянство и социальная мобилизация в России XVIII в. / К.Д. Бугров // Уральский исторический вестник. – 2018. – № 4. – С. 14–21. Статья посвящена проблеме изучения социальных мобилизаций на примере формирования в России XVIII в. дворянской сословной корпорации. При Петре I одним из результатов культурных преобразований стало возникновение в круге элиты представления о дворянстве как об общности, обладающей коллективным признаком (честь), пришедшего на смену более старому представлению о дворянстве как о совокупности родов, каждый из которых обладал собственной честью. Быковская, Г.А. Цели, задачи и последствия Великого посольства 1697-1698 гг. / Г.А. Быковская, В.Д. Черных // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2019. – № 4. – С. 3–7. В данной статье рассматриваются причины и последствия Великого посольства. Автор проанализировал возможности необычной посольской миссии, в результате которой произошло сближение Руси и Запада. Новый царь получил опыт и знания, необходимые для модернизации страны в период перехода Московской Руси к Российской империи. Вагапов, З.А. Правовое обеспечение мероприятий верховной власти России по локализации вооруженных форм протеста в период правления Петра I / З.А. Вагапов // Правовое государство: теория и практика. – 2014. – № 2. – С. 157–161. В статье рассматриваются законодательные акты периода правления Петра I, свидетельствующие об обоснованности правовой оценки вооруженных форм протеста в России начала XVIII века и дифференцированного подхода в принятии мер по обеспечению локализации последствий данных событий. Приводятся факты обусловленности указанных мер реалиями действительности той эпохи.

Василенко, С.А. Идеи модернизации и традиционного общества в мировоззрении Петра I / С.А. Василенко // Образование и наука в современных условиях. – 2016. – № 4. – С. 11–13. В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением мировоззрения и деятельности Петра Великого. Делается вывод о том, что, вопреки распространенному представлению, мировоззрение Петра I включало не только идеи модернизации России, но также идеи и ценности традиционного общества. Гергилев, Д.Н. Сибирь в системе административных преобразований Петра I / Д.Н. Гергилев // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2010. – № 4. – С. 118–123. Проведение губернской реформы 1708 г. привело к значительным территориально-административным изменениям в Сибири. Эти преобразования сближали управление восточными и общерусскими регионами. В ходе реформы вся присоединенная к тому времени территория Сибири вошла в состав крупнейшей Сибирской губернии. Таким образом, административное единство сибирского региона получило более четкое оформление. Гнедова, Н.П. Правовое положение иностранцев в России XVI-XIX вв. / Н.П. Гнедова // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2019. – № 1. – С. 34–36. Новый этап в развитии правового положения иностранцев был связан с именем первого российского императора Петра I. Он не только открыл свободный доступ иностранцам в Россию, но и, стремясь к осуществлению преобразований, организовал вызов иностранцев с обещанием им различных прав, привилегий и свободы вероисповедания. Гобозов, И.А. Философско-историческое осмысление реформ Петра I и их последствий / И.А. Гобозов // Философия и общество. – 2019. – № 2. – С. 40–61. В статье дается философско-историческое осмысление реформ Петра I по преобразованию России. Излагаются воззрения западников и славянофилов о путях развития Российской империи. Подчеркивается, что петровские реформы (за исключением военной) потерпели неудачу, потому что Россия, как любой конкретно-исторический организм, являясь частью социального мира вообще, вместе с тем имеет свою имманентную логику развития, которую нарушил Петр I. Гогенко, Л.А. Губернские реформы и губернаторское управление в России в XVIII в. / Л.А. Гогенко // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2011. – № 7. – С. 193–199. В статье исследуются предпосылки административно-территориальных реформ XVIII в. Проанализировано содержание губернских реформ Петра I и Екатерины II, показаны их общие черты и особенности. Значительное внимание уделено анализу правового статуса губернаторов и генерал-губернаторов, показано их место в системе государственной власти. Гунба, А.А. Административно-правовое регулирование государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации: прошлое и настоящее / А.А. Гунба // Современное право. – 2018. – № 6. – С. 57–60. Автором рассматриваются действующие нормы административного права, регулирующие сферу государственных (муниципальных) закупок в России. Прослеживается история становления института государственного заказа со времен правления Петра Великого и совершенствования норм, регулирующих государственные закупки товаров и услуг, с учетом основных принципов административно-правового регулирования. Обосновывается, что Указом Петра I "О вызове подрядчиков для делания пороха" 1714 года было положено начало основным принципам осуществления закупок для государственных потребностей, нашедшим свое выражение в дальнейших правовых актах, касающихся государственного заказа. Дамешек, Л.М. Губернаторская власть в меняющемся пространстве империи: от Петра I до Александра I / Л.М. Дамешек // Известия Иркутского государственного университета. Серия: история. – 2016. – № 15. – С. 6–14. Рассматривается история становления и развития системы губернаторского правления в России на протяжении XVIII в. Анализируются нормативные акты империи по совершенствованию этой системы с точки зрения интересов империи, отмечаются ее особенности, география распространения губернаторского правления. Данилов, А.Г. Государство, общество и модернизация в России: опыт предшествующих поколений / А.Г. Данилов // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2011. – № 6. – С. 53–66. В статье анализируются последствия и уроки «модернизации» всех сфер жизни общества, которые проводили Иван Грозный, Петр I, Николай I, И.В. Сталин. Дармограй, А.В. Реформаторская деятельность Петра I в отношении разведки и контрразведки России / А.В. Дармограй // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 12. – С. 45–47. К началу XVIII века главной внешнеполитической целью России стало получение выхода к морям. Достижение поставленной цели было возможно, в том числе, благодаря строительству сильного аппарата разведчиков. Армию, а в особенности флот, приходилось создавать с нуля. В области разведки и контрразведки Петр I органично воплотил опыт предшественников. Разведывательная деятельность происходила в государстве и военизированных подразделениях. Демиденко, А.К. Петр Великий и его реформы. Влияние Петра на Россию / А.К. Демиденко // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-4. – С. 662–664. Суть статьи передают следующие строки: "Петр 1 Великий – одна из наиболее ярких фигур в русской истории. При Петре 1 русская армия и флот стали одними из сильнейших в Европе. Он хотел все поменять – органы государственного управления, армию и религию, никто не мог представить, что он поменяет будущее своей страны навсегда". Дмитриева, О.В. Великое посольство Петра I: европейский опыт и национальная идентичность / О.В. Дмитриева // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. – 2020. – № 1. – С. 83–85. Великое посольство Петра I в Европу в 1697–1698 гг. стало для молодого царя, впервые в истории покинувшего пределы своего государства, уникальным опытом, своего рода «большим туром», который предпринимали молодые аристократы в Европе XVI – XVII вв., чтобы набраться опыта, наблюдая нравы и обычаи других стран, знакомясь с их политическим устройством и культурой. Пребывание в чужих краях во все времена было одним из «обрядов перехода», важным этапом становления личности, ее качественного перерождения. В случае с Петром представление о саморазвитии в ходе путешествия было теснейшим образом связано с идеей служения государя России и общественному благу. Долгоев, В.В. Между Югом и Севером. Внешнеполитическая дилемма Петра Великого / В.В. Долгоев // Свободная мысль. – 2019. – № 4. – С. 204–217. Автором раскрыта суть исторической дилеммы, стоявшей перед Петром I в конце XVII в.: продолжить войну с Турцией, чтобы довести ее до более выразительного результата (чем взятие Азова), или же обратить все силы России на север с целью добиться выхода на Балтику. Автор пытается выяснить соотношение между случайностью и закономерностью в стечении обстоятельств, склонивших царя к решению пожертвовать южными внешнеполитическими перспективами ради плохо подготовленной и крайне рискованной войны со Швецией. Показано, что в этом выборе присутствовали элементы азартной авантюры, которая могла закончиться для Петра трагически. Донцова, А.Е. Развитие местного самоуправления в период правления Петра I / А.Е. Донцова // Эпомен. – 2019. – № 26. – С. 88–93. В начале царствования Петра I российское государство отставало в развитии по сравнению со странами Западной Европы. Эта отсталость тормозила внешнюю политику и даже ставила под угрозу национальную независимость России. Таким образом, цель Петра I состояла в том, чтобы как можно скорее обогнать развитые страны Западной Европы для развития национальной экономики и для обеспечения победы в войнах за выход к морям. Сломив сопротивление бояр и представителей древней помещичьей аристократии и сурово наказав всех остальных противников его проектов, Петр I инициировал ряд реформ, затронувших в течение 25 лет все сферы национальной жизни. Желонкина, Е.А. Особенности законотворческой техники периода правления Петра Великого / Е.А. Желонкина // Юрист-правоведъ. – 2011. – № 6. – С. 59–63. В статье проанализирован процесс законотворчества периода правления Петра I. Рассмотрены приемы, которые применялись при разработке содержания и формы законодательных актов, отмечены особенности терминологии, юридических конструкций, способов построения норм. Заварюхин, В.Ю. Законодательные реформы Петра I / В.Ю. Заварюхин, Е.В. Заварюхина // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 2. – С. 17–20. В работе представлен опыт системного исследования денежных реформ периода правления Петра I в России, история его законодательных преобразований в целях поиска денег для решения вопросов улучшения внутреннего и международного положения России. Захаров, В.Ю. К вопросу о времени проведения первой модернизации в истории России / В.Ю. Захаров // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: история и политические науки. – 2014. – № 3. – С. 120–124. В статье рассматриваются вопросы о критериях модернизации и количестве попыток проведения модернизации в истории России. Дается авторское определение понятия модернизация, выявляются критерии модернизации и, исходя из этого, решается вопрос о том, когда была предпринята первая попытка проведения модернизации в России. Проводится анализ реформ Избранной Рады, Бориса Годунова, Алексея Михайловича, передовых реформ Петра I. Ибрагимов, К.Х. Некоторые аспекты правового регулирования благотворительности и продовольственной безопасности населения в Российской империи / К.Х. Ибрагимов // История государства и права. – 2015. – № 21. – С. 34–38. Во время неурожая 1722 г. Петр Первый издал Указ, повелевавший: «В тех местах, где голод явился, описать у посторонних излишний хлеб, чей бы он ни был, и сделав смету, сколько кому всякого хлеба в год надобно, оставлять владельцу хлеба на год, а остальной раздавать неимущим крестьянам на селе на пропитанье до нового урожая, с тем, чтобы после жатвы хлеб был возвращен тому, у кого был взят». Это раскрывает содержание преобразований Великого Петра с точки зрения заботы о простом населении. Киреев, В.В. Формирование новой системы права при Петре I / В.В. Киреев // Ученые записки Тамбовского отделения РОСМУ. – 2017. – № 7. – С. 91–95. В данной статье рассматривается роль Петра I в развитии российского законодательства XVIII века. Исследуется динамика реформирования правовой системы в первой четверти XVIII в. и коренные изменения в целом в правовой системе Российской империи. Киселев, М.А. Законодатель в ситуации выбора: Петр I, июль 1722 г., Астрахань / М.А. Киселев // Уральский исторический вестник. – 2010. – № 4. – С. 80–84. В статье анализируется законотворческая деятельность Петра I в 1722 году, посвященная вопросам правового регулирования мануфактурной промышленности. Автор показывает специфику выбора законодателя между устоявшимися общественными практиками и идеями промышленного развития. Коваленко, О.А. Реформы Петра I в контексте культурно-исторического диалога России и Европы / О.А. Коваленко // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2015. – № 2. – С. 164–171. Статья посвящена исследованию результатов процесса реформирования Петра I как процесса культурно-духовного преобразования российского общества XVII века. В статье проводится анализ сущности петровских реформ и их сложного влияния на всю культуру российского общества в его «низком» материальном и «высоком» духовном существовании. Особое внимание уделяется в статье процессу культурного диалога между Россией и Европой. По мнению автора, именно деятельность Петра I, которую сложно переоценить благодаря беспрецедентности ее масштабов, оказала и до сих пор продолжает оказывать влияние на перспективы развития России, на ее отношения с другими странами. Именно сегодня России следует осознать свой дальнейший путь развития как страны, способной выстроить великий общечеловеческий диалог культур. Козинец, К.К. Исторический очерк российских систематизаций законодательства в форме Свода законов / К.К. Козинец // Право и современные государства. – 2014. – № 1. – С. 19–24. Статья посвящена истории систематизаций законодательства в России в форме свода законов. Автор обращается к последовательным этапам в истории систематизаций и подробно описывает, какие именно решения были приняты, какая работа была проделана. Первые попытки систематизации относятся к XV–XVI векам. В статье исследованы элементы кодификации в Судебниках этого периода, Соборное Уложение 1649 г., работа комиссии князя Н.И. Одоевского. Вторым этапом является систематизация Петра I, цель которой – собрать дополнения к Соборному Уложению 1649 г. По мнению автора, эта попытка систематизации не была успешной. Колосова, Н.Н. Исторический опыт российских реформ / Н.Н. Колосова // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2015. – № 4-2. – С. 71–84. В статье рассматривается социокультурный контекст понятия «реформы» применительно к российским реформам. Автор выступает против отождествления понятий «реформы» и «модернизация» по западным стандартам. Хотя понятие «реформа» изначально было сопряжено с понятием «прогрессивное развитие», в истории имели место реформы, (к примеру, те, что проводились в нашей стране в 90-е годы XX века), которые во многом дискредитировали позитивный смыл понятия «реформа». На материале реформ Петра I и российских реформ XIX и XX вв. автор выделяет две модели российских реформ: радикальную и компромиссную. Конанов, Е.И. Петр I в массовом сознании народа России XVIII в. / Е.И. Конанов // Гуманитарные и социальные науки. – 2014. – № 2. – С. 988–992. Статья посвящена реформам Петра I, выявлению специфических основ и противоречий этого явления, анализу исторических, социальных, культурных предпосылок. Косых, Е.С. Реформы органов власти и управления Петра I / Е.С. Косых, А.Н. Прокаева, Р.Р. Шаяхметова // Аллея науки. – 2018. – № 4. – С. 386–388. В данной статье раскрывается проблема, связанная с осуществлением власти в XVII в., а также основные направления деятельности Петра I в сфере органов управления, его реформы и преобразования. Кротов, П.А. Борьба России за свободное судоходство на Балтийском море в XIII – первой четверти XVIII вв. / П.А. Кротов // Меньшиковские чтения. – 2016. – № 7. – С. 129–140. Пример России, может быть, лучше всего подчеркивает роль морского пространства в достижении государствами мирового значения. Исторический опыт показал, что соседние страны стремились пользоваться ограниченностью и удаленностью доступа России к мировым торговым путям для достижения собственных односторонних выгод в ущерб России. Поучительно проследить, каким образом Россия смогла разрешить эту сложнейшую проблему.

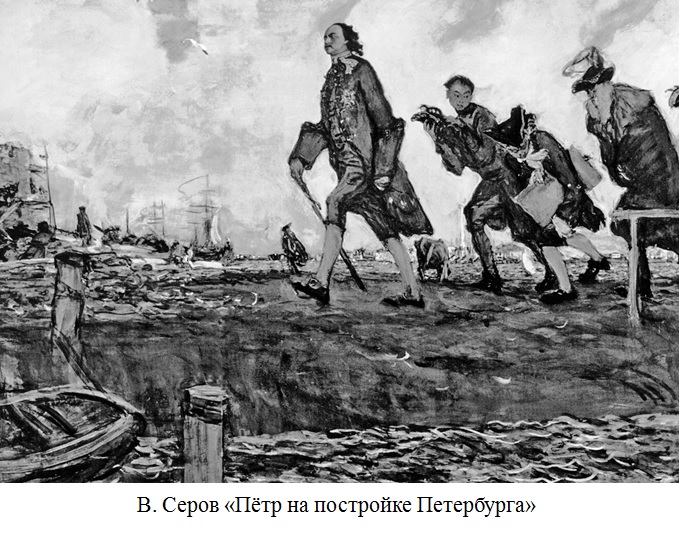

Кротов, П.А. Опыт государственной реформы Петра Великого и современная Россия / П.А. Кротов // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. – 2013. – № 15. – С. 58–71. Происходящие сейчас в стране преобразования, идущие непрерывно поиски наиболее выверенного исторически, наиболее правильного в современных условиях пути для дальнейшего развития, делают полезным очередное обращение к опыту государственной реформы Петра Великого. Именно при этом крупнейшем в истории Российского государства преобразователе страна на памяти одного поколения совершила качественный рывок из рамок отсталости к положению признанной в мире великой державы Европы, от положения архаичной по характеру государственности Московской Руси к могучей Российской империи. Кручинин, В.Н. Понятие закона в России и формы его закрепления в начале XVIII века / В.Н. Кручинин / Научно-исследовательские публикации. – 2016. – № 4. – С. 109–120. В статье исследуется становление понятия закона в России в начале XVIII в. и его трансформация в эпоху реформ и правления Петра I. Кузнецов, Н.И. Развитие законодательства о системе устройства Вооруженных Сил в России / Кузнецов Н.И. // Публично-правовые исследования. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 3. – Москва : АНО «Центр публично-правовых исследований», 2008. – С. 234–252. Возникновению современных Вооруженных Сил Российской Федерации, созданных и функционирующих на постоянной кадровой основе, предшествовал большой исторический путь развития военной системы государства. Постоянная национальная армия в России, комплектовавшаяся личным составом на основе воинской (рекрутской) повинности, была создана в начале XVIII века именно Петром Первым. Ларин, М.В. Генеральный регламент Петра I – три века в действии / М.В. Ларин // Научный вестник Крыма. – 2019. – № 3. – С. 1. Работа отражает вопросы законодательного и нормативного обеспечения делопроизводства в историческом развитии, начиная с момента принятия Генерального регламента в 1720 г. как символа первой российской модернизации и трансформации системы управления. Показано сходство и отличия в регулировании делопроизводства в Российской империи, в советский период истории и на современном этапе развития российского государства. Лизогуб, В.А. Правовой статус купечества в эпоху Петра I / В.А. Лизогуб, В.И. Лахно // Проблемы законности. – 2013. – № 123. – С. 45–56. Статья посвящена комплексному анализу правового статуса купеческого сословия в начале ХVIII в. Анализируются причины реформ, значение купечества в процессе системной модификации русского общества. Детально исследуются отдельные законодательные акты, которые знаменуют основные этапы экономических реформ, устанавливают цели и характер изменений в правительственной политике относительно этого состояния. На почве изучения значительной нормативной базы и монографической литературы сделан вывод о сложном и противоречивом характере преобразований Петра І. Матаева, Э.А. Последствия и оценка последних лет правления Петра I / Э.А. Матаева // Аллея науки. – 2018. – № 8. – С. 279–282. В статье рассматриваются итоги правления императора Петра I и последствия последних его нововведений. Мезенцев, С.Д. Петр I как выдающийся политический лидер / С.Д. Мезенцев, И.С. Мезенцев // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2018. – № 5. – С. 87–94. Авторы определяют роль личности в истории на примере российского царя, а затем императора, инженера и строителя Петра I. Использованы следующие методы: анализ документов, историко-генетический, биографический. Особое внимание уделено особенностям формирования личности Петра I в его детские, юношеские годы и в молодости в конкретно-исторических условиях, на Родине и в ходе поездки в ряд европейских государств в составе Великого посольства. Отмечено, что стремление к учебе проявилось у будущего царя еще в раннем детстве. Низкий уровень образования и обучения ремеслу на Родине в значительной степени был компенсирован голландскими, немецкими и английскими учителями и мастерами. Зарубежная поездка дала возможность Петру I приобрести опыт, теоретические и эмпирические знания, которые он смог вместе со своим народом применить на практике, создав могучую российскую державу, построив Санкт-Петербург, открыв новые научные учреждения и технические учебные заведения. Сделан вывод, что, несмотря на возражения критиков, Петр I является уникальной исторической личностью, выдающимся политическим деятелем. Мезин, С.А. "Завещание Петра Великого": европейские мифы и российская реальность / С.А. Мезин // Российская история. – 2010. – № 5. – С. 18–26. Мехдиева, Н.Г. Россия на пути модернизации в начале XIII в. Основные предпосылки петровских реформ / Н.Г. Мехдиева / Вестник науки и образования. – 2015. – № 2. – С. 27–29. Россия, как и другие страны Европы XVIII в., встала на путь модернизации. Начало этому процессу положили реформы Петра I, охватившие многие сферы жизни общества. Автор приходит к выводу, что реформы привели не только к сосредоточению финансовых и административных полномочий в руках нескольких губернаторов – представителей центральной власти, но и к созданию на местах разветвленной иерархической сети бюрократических учреждений с большим штатом чиновников. Михеева, Ц.Ц. Становление института губернаторства в период петровских реформ / Ц.Ц. Михеева // Вестник российского университета дружбы народов. Серия: юридические науки. – 2011. – № 4. – С. 7–18. В статье дан анализ обстоятельств, обусловивших причины введения института губернатора, показано последующее развитие института губернатора в период правления Петра I. Мишуткин, И.В. Творению Петра I "Уставу воинскому"– 300 лет / И.В. Мишуткин // Вестник военного права. – 2016. – № 1. – С. 119–124. Автор проводит историко-правовой анализ разработки и принятия первого системного правового документа, регулировавшего деятельность созданной Петром I регулярной армии, доказывает его значимость для современного военного законодательства. Назарова, А.Ш. Российская цивилизация в эпоху Петра I: модернизационные процессы / А.Ш. Назарова // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – № 3-2. – С. 17–20. В статье раскрывается модернизационная деятельность Петра I по преобразованию российской цивилизации XVII–XVIII вв. Показаны значительные трансформационные изменения, прежде всего в экономике, повлекшие за собой системные изменения в политике, религии, науке, образовании и культуре. Нефедов, С.А. "Вызовы" и "ответы" в истории России (на примере допетровских и петровских реформ, 1615-1725 гг.) / С.А. Нефедов // Социологические исследования. – 2017. – № 9. – С. 78–87. Использование созданной А. Тойнби “теории вызовов и ответов” до сих пор было абстракцией. В случае России в качестве вызова обычно воспринималось военное давление Запада. Недавно принятая “Стратегия научно-технического развития Российской Федерации” рассматривает в качестве вызовов появление новых технологий, в частности, в военной сфере. В контексте этого документа появление конкретной новой технологии является вызовом, на который требуется конкретный ответ. Вызовы такого рода – как и ответы на них – не являются чем-то новым, специфическим для XXI в.; они вставали перед Россией в предыдущие столетия, и стране приходилось давать на них ответы. Анализ механизма вызовов и ответов удобно начать с XVII–XVII вв., когда в силу более медленного технического прогресса он был более простым. В статье показано, что ответом на военные вызовы во всех случаях был импорт военных технологий через посредство западных военных специалистов. Ответом на экономический вызов в середине XVII в. была попытка импорта институтов, которая оказалась неудачной, вызвав реакцию традиционалистов. В конце XVII в. России пришлось принять новый вызов Запада – появление фузеи и линейной тактики. Эта военная инновация знаменовала собой “военную революцию”, потребовавшую изменения социальной структуры общества и становления абсолютизма. Петр I сумел использовать “военную революцию”, чтобы с помощь абсолютной власти провести радикальные реформы, изменившие облик России. Никитенко, М.Г. Исторический аспект пореформенного периода в России XVIII века / М.Г. Никитенко // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. – 2017. – № 6. – С. 90–96. Тема российского абсолютизма привлекала и привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных историков и юристов, которые в соответствии со своей идеологией, политическим мировоззрением пытаются осознать предпосылки, а также внутренние и внешние причины происхождения и историческую значимость российского абсолютизма. Автор статьи рассматривает государственный строй России в первой четверти ХVIII века при правлении Петра I. Осипян, Б.А. Становление российского государства как великой империи / Б.А. Осипян // Социально-политические науки. – 2015. – № 3. – С. 9–17. В своей статье автор исследует основные духовно-исторические и политико-правовые этапы превращения Российского государства в многонациональную империю, особенно в эпоху правления русского царя-императора Петра I, который произвел ряд коренных законодательных, правительственных, судебных, церковных, военных и иных реформ для всестороннего и более быстрого развития России. Островский, Д.Н. Реформы Петра I: попытка модернизации России / Д.Н. Островский, В.А. Македонская // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2014. – № 2. – С. 129–135. Патов, Н.А. Историко-правовой обзор мер противодействия коррупции / Н.А. Патов // Мировой судья. – 2018. – № 4. – С. 10–20. Именно Петр Великий первым из наших правителей ввел преследование взяткодателей (лиходателей, как их стали с тех пор называть), иногда карая их наравне со взяточниками. Полторак, Н.С. Почему Петр I был Петром Великим / Н.С. Полторак, С.С. Полторак // История Петербурга. – 2018. – № 73. – С. 80. Петр I был великим российским царем. Он создал самую сильную армию и флот, самое сильное государство. В 1703 г. Петр I основал Санкт-Петербург. В город стали приезжать самые трудолюбивые специалисты со всего мира: архитекторы, строители, музыканты, художники, скульпторы, торговцы, врачи, ученые и другие талантливые люди. В Санкт-Петербурге было построено много школ, музеев, дворцов и других учреждений. Европейцы и россияне очень полюбили этот город. Русский народ за великие дела назвал Петра I Великим.

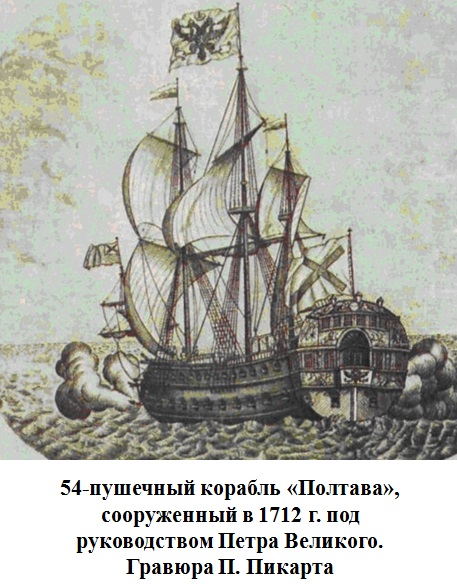

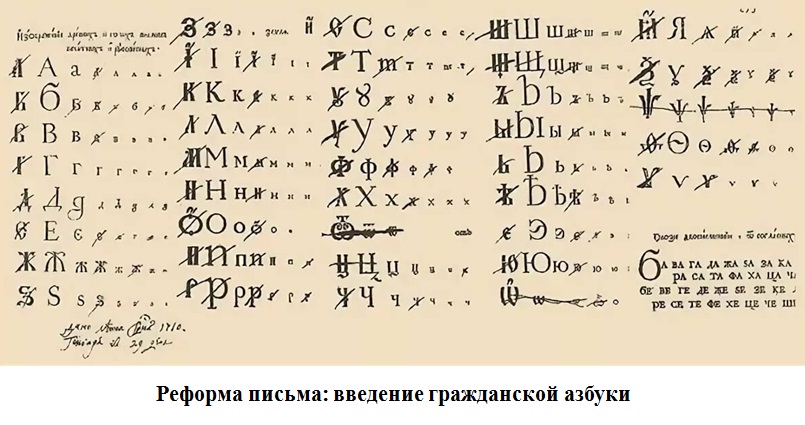

Полякова, М.А. Результат реформ Петра Великого в контексте новейшей истории России / М.А. Полякова // Гуманитарный вестник. – 2017. – № 3. – С. 160–165. Все мы знакомы с такой исторической персоной, как Петр Алексеевич Романов, первый император Российской Империи, самодержец. Чтобы подчеркнуть величие правителя, его называли Петр I Великий. Нет сомнений в том, что Петр Романов оказал огромное влияние на формирование и развитие Российской Империи. Но так ли сильно оно сказалось на дальнейшем формировании социальной, культурной и политической жизни современной России? Этот вопрос актуален для современной отечественной исторической науки, и в настоящее время идут дебаты о пользе данной реформаторской деятельности для России XVII века и ее значении в контексте новейшей истории. Попов, А.А. Реформы Петра Великого как предмет исторического исследования / А.А. Попов // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2015. – № 2. – С. 107–110. В статье идѐт речь о предпосылках и характере реформ Петра I. Рассматриваются основные изменения в жизни государства и общества в начале XVIII в., актуальные и в настоящее время. Прокопчук, А.В. Антикоррупционная политика Петра Великого / А.В. Прокопчук // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2018. – № 4. – С. 116–122. В статье проанализирована антикоррупционная политика российского императора Петра I: изучена нормативно-правовая база, направленная на сдерживание роста уровня коррупции в государстве, выявлены предупреждающие меры, предложенные императором, описано создание фискальной службы, а затем и прокуратуры, а также проанализированы причины низкой результативности всех предпринятых императором мер. Редков, С.К. Правовая культура Российской империи в контексте западной цивилизации / С.К. Редков // Вестник Владимирского юридического института. – 2012. – № 4. – С. 171–176. В статье анализируются проводимые Российским государством общественно-политические реформы в ХVIII в. и характеризуется правовая культура общества. Внимание акцентировано на реформах Петра I и правовой политике императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины Великой. Рогожин, Н.М. Петр Великий и Россия (размышления о первом российском императоре) / Н.М. Рогожин, А.Г. Гуськов // Преподаватель XXI века. – 2017. – № 2-2. – С. 247–263. Статья посвящена общей характеристике деяний Петра I, трансформировавшего Московское царство в Российскую империю. Показано разнообразие мнений и оценок реформ начала XVII века, определявшееся глубиной и масштабностью преобразований во всех сферах жизни. Приводится описание побудительных мотивов монарха, его характера, привычек, внешнего вида. Основной целью деятельности определяется создание регулярного государства с четкой системой управления, сильными армией и флотом, процветающими сословиями, основанной на идее «общего блага». В работе предпринимается попытка развенчания ряда мифов и легенд о Петре Великом. Рогожина, А.С. Государственная продовольственная политика в России первой половины XVIII в. / А.С. Рогожина // Вестник Брянского государственного университета. – 2019. – № 4. – С. 103–110. Целью настоящего исследования является изучение участия государственной власти в формировании системы продовольственного обеспечения населения России первой половины XVIII в., экономическое положение которого подрывали регулярные неурожаи и голод. В статье рассматривается законодательная деятельность Петра I и его преемников по оказанию помощи населению губерний, настигнутых неурожаем. Источниковую базу исследования составляют законодательные акты первой половины XVIII в. и материалы, содержащиеся в Российском государственном архиве древних актов, большинство из которых вводится в научный оборот впервые. При этом анализ источников и исследовательской литературы позволяет прийти к заключению, что законотворческая деятельность российских монархов первой половины XVIII в. положила начало оформлению государственного участия в обеспечении продовольственной безопасности населения в отдельную отрасль государственного управления и заложило основы дальнейшей государственной продовольственной системы. Рысухина, Д.В. Петр I: противоречивые результаты реформ / Д.В. Рысухина // Электронный научный журнал. – 2015. – № 3. – С. 116–120. В статье рассматривается политика Петра I, описываются неоднозначные, с точки зрения автора, результаты его реформ, которые, с одной стороны, изменили Россию в лучшую сторону, а с другой стороны, подорвали обычный уклад жизни населения. Саркисова, И.М. Проблемы понимания государственно-правовой политики Петра I / И.М. Саркисова // Новая наука: теоретический и практический взгляд. – 2015. – № 6-2. – С. 241–244. Россия в настоящее время находится в состоянии реформирования многих сфер. Чтобы преобразования были эффективными и носили позитивный характер, необходимо обратиться к историческому прошлому. Наиболее ярким примером интенсивных преобразований является эпоха Петра I. Петровские преобразования сыграли важнейшую роль в становлении Российской империи, но оценки ученых по поводу их результатов остаются неоднозначными и по сей день. Севостьянов, А.С. Организация посольского приказа в правление Петра I / А.С. Севостьянов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. – 2012. – № 3. – С. 67–71. В данной статье анализируется процесс организационно-штатных перестановок в учреждении Посольского приказа, связанных с переходом от экстерриториального принципа правления органов государственного аппарата к отраслевому. Анализ событий, кадровых и организационных, в одном из основных учреждений Российского государства показывает сущность и результат изменений, которые привели к переходу от приказной системы управления к более централизованной – коллегиальной. Также изучение штата внешнеполитического ведомства демонстрирует качественную эволюцию кадрового аппарата высших правительственных учреждений России в начале XVIII в. Семченков, А.С. Имперский период формирования и трансформаций политического пространства России (эпоха Петра I) / А.С. Семенчиков // Новая наука: от идеи к результату. – 2015. – № 5-2. – С. 39–42. Серов, Д.О. Петр I как искоренитель взяточничества / Д.О. Серов // Исторический вестник. – 2013. – № 150. – С. 70–95. Сидоров, Р.А. Указ о престолонаследии 1722 года: характеристика и значение / Р.А. Сидоров // История, историки, источники: электронный научный журнал. – 2016. – № 2. – С. 7–14. В статье рассматривается установленный Петром Первым новый порядок передачи власти в Российской империи. Анализируется Указ о престолонаследии 1722 года: причины, вызвавшие его принятие, аргументы, обосновывающие введение завещательного характера наследования российского престола, дается характеристика документа. Отдельно обозначены положительные и отрицательные последствия издания данного исторического документа для российской монархии. Синькевич, Н.А. Предпосылки и организация выборных учреждений Петром I / Н.А. Синькевич // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 2013. – № 72. – С. 81–84. Рассматриваются вопросы трансформации органов местного управления в учреждения, основанные на выборных началах – органы самоуправления. Показаны качественные изменения этих институтов в эпоху правления Петра I. Соколова, Е.С. Принцип законности в интерпретации Петра I: о правовой основе моделирования «надсословной монархии» в России (первая четверть XVIII в.) / Е.С. Соколова // Российский юридический журнал. – 2013. – № 4. – С. 78–81. Автор показывает обоснование и проявление принципа законности в деятельности Петра I. Акцентируется внимание на реализации в политике императора «государственного интереса», чему нередко приносилось в жертву как «партикулярное» благо, так и идея законности. Соколова, Е.С. Роль принципа законности в формировании надсословных тенденций правовой политики Петра I периода военных свершений (90-е гг. XVII – перв. десятилетие XVIII вв.) / Е.С. Соколова // Вопросы общей истории. – 2012. – № 14. – С. 128–145. Эпоха петровских преобразований традиционно оценивается в историографии как период окончательной централизации властных структур российской монархии, которая приобретает черты абсолютизма и превращается в государство-империю. Общеизвестна приверженность Петра I к идее законности, воспринятой им из протестантских политико-правовых концепций германского Просвещения, основанных на тезисе о непреодолимой противоположности между нравственным и юридическим предписанием. Избрав идею законности в качестве теоретической основы своих многочисленных законодательных инициатив, Петр I на протяжении многих десятилетий использовал ее для легитимации действующих норм Соборного уложения, пронизанных принципом сословности. К тому же законность рассматривалась им как единственное юридическое средство, позволяющее сконцентрировать всю полноту верховной власти в руках монарха, что неизбежно вело в условиях господства традиционалистской социальной парадигмы к закреплению надсословного статуса самодержавия. Поставив судьбу своих преобразований и стабильность императорского статуса в зависимость от степени практического воплощения доктрины «законной монархии» в повседневный юридический быт России, Петр I создал, таким образом, прецедент для своих ближайших преемников и подготовил почву к превращению принципа законности в основополагающий фактор правовой политики российского самодержавия. Софронова, Т.В. Государственно-правовое регулирование отношений в сфере инвалидности при Петре Великом / Т.В. Софронова // История государства и права. – 2015. – № 8. – С. 12–16. По мнению автора, с именем Петра I связан первый опыт организации государственного призрения и формирования русского имперского законодательства в сфере инвалидности. Старостин, С.А. Административные реформы в период Российской империи / С.А. Старостин // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 1. – С. 39–47. Административные реформы в России имеют длительную и поучительную историю, и никак не стоит связывать их только с нашим временем. В статье идет речь о реформах в период правления Петра I, во времена С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. Тимков, А.В. Становление российской армии при Петре I / А.В. Тимков // Вестник научных конференций. – 2017. – № 6-1. – С. 109–111. Военные преобразования XVIII в. имели целью создание новой организации армии. К этому периоду правительство вооружило войска однообразным оружием, армия успешно применяла линейную тактику ведения боя, производилось вооружение новой техникой, проводилась серьезная военная подготовка, большое значение имели маневры 1689-1694гг. и Азовские походы 1695-1696 гг. Русская стратегия отличалась активным ведением военных действий, большое значение придавалось генеральному сражению, линейной тактике и различной технике ведения боя для разных родов войск. Нехватка офицерских кадров заставила Петра I предоставить солдатам и матросам перспективу – при соответствующем рвении, храбрости и дисциплинированности каждый из них мог дослужиться до первого офицерского чина, который давал право на дворянство. Петр I заложил принципы, выполнение которых способствовало выдвижению на командные должности офицеров, действительно умеющих грамотно командовать подчиненными, укреплять среди них дисциплину. Император считал единственно правильной систему, при которой будущий офицер, начиная службу в гвардейских полках, должен был постичь военную науку простым солдатом. Тодоженкова, А.В. Становление системы призрения во время правления Петра I / А.В. Тодоженкова // Новая наука: современное состояние и пути развития. – 2016. – № 5-3. – С. 134–136. В период правления Петра I система государственного управления проходит три главных ступени становления: 1682 – 1709гг. - приказную систему, 1710 – 1718гг. - губернскую ,1719 – 1725гг. - коллежскую систему. Торкунов, А. Международная политика Петра I как незавершенная история / А. Торкунов // Современная Европа. – 2019. – № 2. – С. 185–189. В статье проанализирована внешняя политика Петра Великого через призму деятельности Великого посольства (1697‒1698 гг.). Автор отмечает вклад в раскрытие данной темы книги В.В. Дегоева “Внешняя политика Петра I. Т.1. Русское Великое посольство”. В статье подчеркивается, что в монографии представлен глубокий комплексный анализ исторических источников как текстов, требующих взыскательной внутренней критики. Одна из главных идей книги состоит в том, что в период деятельности Петра в качестве главы Великого посольства все его внешнеполитические помыслы были устремлены на юг, к Черному морю, права выхода в которое он намеревался добиться военными методами, с союзниками или без них. Балтика стала проникать в сознание Петра Великого лишь к концу путешествия, и до поры до времени только как теоретический, эвентуальный, но не альтернативный проект. Устинович, Е.С. Государственное территориальное (региональное) управление в период становления абсолютизма в России: административно-политические аспекты / Е.С. Устинович // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: история и право. – 2016. – № 1. – С. 72–77. Статья посвящена исследованию вопросов становления и развития государственного территориального управления России в XVIII веке. Проанализированы причины, содержание и последствия реформ Петра I и Екатерины II в сфере управления территориями государства. Особое внимание уделено правовому статусу губернатора, генерал-губернатора, прокурора, а равно структуре административно территориальных единиц того времени. Фролова, Н.А. Актуальность политико-правовых взглядов мыслителей петровской эпохи для современной России / Н.А. Фролова // Юридическая мысль. – 2014. – № 6. – С. 62–65. С Петровской эпохой связаны развитие юриспруденции, разработка новой законодательной базы; завершение экономической и политической централизации страны, защита национальных интересов, укрепление государственной территории, проведение образовательной и научной политики. В статье сделан вывод, что два века, отделяющие современную Российскую Федерацию от Петровской эпохи, убедительно подтверждают значимость и актуальность сохранения ценностного подхода к анализу государственно-правового развития под углом зрения решения тех проблем, которые отмечали в своих трудах и практической деятельности представители «ученой дружины» Петра. Фрумак, И.В. Становление и развитие местного самоуправления в дореволюционной России: ретроспективный анализ / И.В. Фрумак // Вестник Камчасткого государственного технологического университета. – 2012. – № 20. – С. 110–117. Рассмотрен процесс эволюции местного самоуправления в России на значительном хронологическом отрезке, охватывающем IX – первую половину ХIХ вв. Выявлены особенности муниципального управления в древнерусском государстве, где прообразом городского самоуправления в России стала организация власти в древнерусских городах. Показана роль городского вече в процессе формирования системы местного самоуправления в российском государстве. Доказывается, что со времени Ивана Грозного в России до второй половины XIX столетия установилась система централизованного государственного управления, основанная на царской власти. По мнению автора, в указанный период самоуправленческие начала в российской государственной системе то усиливались, то ослабевали. В статье также рассмотрены изменения в местном самоуправлении России, которые были связаны с преобразованиями Петра I. Выявлены причины неэффективности деятельности местных органов власти, созданных реформатором. Всесторонне анализируется содержание реформы городского самоуправления, проведенной в конце XVIII в. Екатериной II, и оценивается ее радикальный характер. В контексте исторической ретроспективы определяются особенности дореволюционной муниципальной школы в России. Цечоев, В.К. Исторический обзор взяточничества как социального явления в Российской империи первой четверти XVIII столетия / В.К. Цечоев // Наука и образование: хозяйство и право; предпринимательство; право и управление. – 2010. – № 5. – С. 59–68. Автор рассматривает логику антикоррупционных мер, осуществленных в России при Петре Великом, и объясняет неудачу императора в борьбе со взятками, выросшими из обычая в устоявшееся социальное явление. Чекурда, Е.А. Политико-правовые аспекты государствования Петра Великого / Е.А. Чекурда // Вестник самарского государственного университета. – 2012. – №. 5. – С. 113–117. Чекурда, Е.А. Принцип законности как основа реформы государственного управления Петра Великого / Е.А. Чекурда // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2012. – № 3. – С. 25–28. В работе описаны исторические условия, предопределившие основные направления реформаторской деятельности Петра I в конце XVII – начале XVIII вв. Охарактеризована социально-политическая обстановка в государстве и состояние системы государственного управления. Показана критическая необходимость реализации принципа законности. Черникова, Т.В. О российских истоках петровских реформ государственного управления / Т.В. Черникова // Вестник МГМО университета. – 2012. – № 6. – С. 10–17. Данная статья посвящена изучению вопроса реформирования государственного управления в царствование Федора III и в регентство Софьи в последней четверти XVII в. Автор находит параллели между государственными реформами Петра I и преобразованиями государственного управления Федора III и в период регентства Софьи. Автор выясняет, в чем состояли причины реформ и каковы были итоги и значение данного явления. Черникова, Т.В. Парадоксы петровской европеизации / Т.В. Черникова // Новая и новейшая история. – 2018. – № 5. – С. 3–22. XVIII столетие вошло в русскую историю как время яркое и оптимистическое с точки зрения положения России в контексте мирового расклада сил. Из свойственных эпохе раннего Нового времени многочисленных войн Россия выходит победительницей, утверждая свой имперский статус и расширяя границы. На международной арене она выступает уже как великая европейская держава, а во внутренней жизни в течение всего XVIII в. присутствует тенденция к подъему. Причем эта тенденция доминирует как при отличавшихся государственными талантами монархах (Петр I, Екатерина II), так и при «слабых» правителях (Екатерина I, Петр II, Петр III). Процесс европеизации (вестернизации) увеличивает темп и расширяет свои формы все XVIII столетие. Европеизация стала одним из главных условий прорыва России в области науки, высокого искусства, быта и нравов элитарных социальных слоев. Успешность петровской европеизации выявила родство русской и общеевропейской культуры и ликвидировала стадиальный разрыв высокой культуры Западной Европы и высокой культуры России. Черных, В.Д. Проблемы взаимоотношения государства и церкви в XVII – начале XVIII вв. как предпосылки духовного кризиса XX в. / В.Д. Черных, А.В. Бабаева // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2018. – № 1. – С. 127–132. В данной статье рассматривюется истоки духовного кризиса российского общества в XX в. Автор проанализировал ситуацию в государственно-церковных отношениях в XVII - начале XVIII вв. и видит предпосылки кризиса в превращении церкви в государственный департамент, что повлекло стремительное падение авторитета Церкви среди простого народа и русской интеллигенции. Шавалдина, А.С. Место и роль закона при Петре I / А.С. Шавалдина, Л.С. Стуколова // Наука и общество в условиях глобализации. – 2015. – № 1. – С. 165–168. Приход Петра I на царствие ознаменовал собой новую веху в истории. При императоре произошла не только коренная ломка существующего порядка, европеизация страны, но и усовершенствование законодательства. Большое число издаваемых актов до Петра I требовало систематизации и кодификации. Шаповалов С.Н. Официальное празднование Нового года в России в XVII – начале XVIII вв. / С.Н. Шаповалов // Общество: философия, история, культура. – 2011. – № 3-4. – С. 69–72. В статье рассматриваются особенности празднования Нового года в России в допетровскую эпоху и период правления Петра I. Раскрываются практики участия светской и церковной власти в празднике. Акцентируется внимание на церемониале проведения новогоднего праздника, а также изменениях, произошедших во время правления Петра I. Шипилов, А.В. Реформы Петра Великого как социогенный процесс / А.В. Шипилов // Известия Воронежского государственного педагогического университета. – 2014. – № 2. – С. 119–122. В статье сделан вывод, что реформы Петра Великого можно рассматривать не только как преобразование старого общества, но и как создание нового. Щаблов, Н.Н. Противопожарная охрана в Петровскую эпоху / Н.Н. Щаблов, В.Н. Виноградов, О.В. Гаврилов // Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. – 2014. – №. 2. – С. 54–69. Автор изложил историческую ретроспективу зарождения и развития противопожарного дела во времена правления Петра I. Представлены выдержки из архивных документов того времени. Щеглова, Е.Н. Положение армии и флота при Петре I / Е.Н. Щеглова // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2012. – № 8. – С. 193–197. Состояние армии и образование флота всегда интересовало и беспокоило Петра I. Военная реформа была первоочередным преобразовательным делом царя, наиболее продолжительным и самым тяжелым как для него самого, так и для народа. II. Выделение государственной службы

Вакилев, Т.Р. Табель о рангах и система чинов в Российской империи / Т.Р. Вакилев // Вестник Пензенского государственного университета. – 2014. – № 2. – С. 3–8. В статье рассмотрено принятие одного из важнейших документов царской России, заложившего основы государственной службы и дальнейшего чинопроизводства – Табели о рангах. Проанализированы аргументы как сторонников системы чинов, так и их противников. Параллельно рассмотрен феномен чина, игравший существенную роль в жизни российского общества. Васильева, Л.Е. Петр I и создание концепции "школы службы государству" / Л.Е. Васильева // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: экономика. Управление. Право. – 2010. – № 1. – С. 74–77. XVIII век заложил основы российского образования, которое опиралось на европейскую культуру и науку, в то время значительно опередившую в области образования патриархальную Россию. В Петровскую эпоху государственная служба носила централизованный характер и единообразие в масштабах всей страны, в связи с чем и открытие новых учебных заведений постепенно стало переходить в ведение государства. Это было вызвано, прежде всего, острой потребностью государства в грамотных, знающих чиновниках. Подготовка кадров для нового государственного аппарата стала осуществляться в специальных школах и академиях в России и за рубежом. Виноградов, А.П. Зарождение отечественной системы гражданских чинов, подготовка табели о рангах Петром I / А.П. Виноградов // Вестник архивиста. – 2016. – № 4. – С. 133–144. В статье на основе указов Петра I рассматривается зарождение отечественной системы гражданских чинов в начале XVIII в., вошедшей в Табель о рангах. Дан краткий анализ существовавших таблиц рангов в Дании, Англии, Швеции и Пруссии, показано участие высших должностных лиц и лично Петра I в подготовке Табели о рангах. Наметившийся в современной России определенный поворот к традициям отечественной культуры непосредственно затрагивает институт армии, что определяет не только научный, но и практический интерес к теме статьи, которая вызовет несомненный интерес в системе военного образования. Автор профессионально использует источниковую базу проблемы, в частности, ПСЗ Российской империи. Волгина, А.П. Правовая модель государственной службы России в XVIII веке / А.П. Волгина, А.В. Добробаба // Очерки новейшей камералистики. – 2015. – № 1. – С. 33–37. В статье анализируется порядок комплектования полиции, начиная с момента ее провозглашения Указом Петра I в 1718 году до настоящего времени. Акцентируется внимание на специфике комплектования полиции до 1918 года, которая заключалась в том, что в зависимости от должности к кандидату предъявлялись различные требования, касающиеся возраста, роста, состояния здоровья, образования. Приводится опыт комплектования органов внутренних дел в период становления Советской республики. В заключение отмечается, что реформа, проведенная в 2011 году, способствовала притоку в эту сферу большого количества профессионалов, на деле защищающих права и законные интересы наших граждан. Захаров, А.В. Московская служилая элита и последние пожалования в думные чины при Петре I / А.В. Захаров // Электронный журнал по историческим наукам и археологии. – 2012. – № 34. – С. 45–55. Исследование последних пожалований в думные чины построено на основе источников Разрядного приказа. Подходы просопографии и источниковедения позволяют автору заключить, что до обнародования Табели о рангах институт московского чинопроизводства был важным средством коммуникации верховной власти и представителей московской служилой элиты. Иконникова, И.С. Табель о рангах Петра I и современное развитие идей императора / И.С. Иконникова // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 20–24. Статья посвящена 290-летию утверждения Петром I закона о порядке прохождения государственной службы в Российской Империи. Разработка, создание и утверждение Табели о рангах всех чинов воинских, статских и придворных – это одна из главных реформ Великого императора. Автор исследует предпосылки рассматриваемой реформы. Раскрывает историческую ситуацию в мире, отношения России и Швеции, победу над Швецией более чем в 20-летней войне. Показывает обеспечение России свободного выхода на Балтику, иллюстрирует, как Россия «прорубила окно в Европу» и стала империей. В работе изучается деятельность Петра I, его ближайшего окружения и последователей, которые обращались к сочинениям европейских философов и юристов, идеологов абсолютизма, опирались на нормы естественного права и утверждали, что именно монархии являются истинным творцом исторического процесса. Значительное место в статье отведено изучению роли Сената в жизни России того периода. Качелин, А.С. Проблемы формирования государственной службы как класса от Петра I до настоящего времени / А.С. Качелин // Вестник академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 7. – С. 78–81. В данной работе анализируются проблемы формирования государственной службы как класса от Петра I до настоящего времени. Коровина, А.А. Табель о рангах 1722 г. и ее значение для организации системы государственного управления / А.А. Коровин, Э.А. Кубаханова // Аллея науки. – 2018. – № 11. – С. 485–488. В статье рассмотрено понятие и основные положения Табели о рангах 1722 г. Рассмотрено содержание и значение данного документа для организации системы государственного управления. Следует отметить, что именно Табель о рангах 1722 г. разделила государственную службу на военную и гражданскую, а гражданскую – на статскую и придворную. Ломакина, Е.Н. Дисциплинарная ответственность чиновников в Российской империи / Е.Н. Ломакина, В.А. Очаковский // ЭПОМЕН. – 2019. – № 23. – С. 186–190. В статье исследуется история развития дисциплинарной ответственности государственных служащих в Российской Империи. Рассмотрены виды дисциплинарной ответственности и документы, которые эту ответственность определяли. Обосновывается актуальность исследования вопроса об ответственности государственных служащих в историческом аспекте. Рассматривается становление института дисциплинарной ответственности на различных исторических этапах, в том числе во время правления Петра I, Екатерины II. Анализируются различные источники дисциплинарной ответственности, принятые в каждом из рассматриваемых периодов, в их числе: указ «О послушании всех Сенату и его Указам», «Табель о рангах», «Устав благочиния», «Указ о службе», «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Обосновывается роль юридической ответственности как важнейшей меры обеспечения правопорядка в государстве. Раскрывается введение понятия «чиновничество» и его правовое регулирование. Рассматриваются различные виды дисциплинарных правонарушений и меры ответственности за них. Морхат, П.М. Реформа Петра I в сфере правового регулирования государственной службы: нравственный аспект / П.М. Морхат // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2008. – № 1. – С. 36–38. Петр I – первый государь, рассматривавший свое правление как служение общему благу, государству, – разделил понятия «государство» и «личность государя». Государь стал рассматриваться как первый слуга Отечества. Сам Петр смотрел на свою деятельность как на службу Российскому государству, причем ее начало он отсчитывал с первого дела государственного значения: «зачал служить с первого Азовского походу бомбардиром, когда каланчи взяты». Поташев, А.Ф. "Табель о рангах" Петра I в истории России / А.Ф. Поташев // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 1-2. – С. 155–157. Статья раскрывает значение «Табели о рангах» Петра I как важнейшего источника социальной истории, истории регламентации государственной службы Российской империи. Основное внимание в работе автор уделил предпосылкам создания «Табели о рангах» и ее дальнейшего совершенствования. Шамахов, В.А. Подготовка кадров государственных служащих в России: к вопросу о преемственности / В.А. Шамахов, В.И. Морозов // Управленческое консультирование. – 2012. – № 1. – С. 5–17. В статье описывается история создания в России системы подготовки кадров для государственной службы. Авторы особо подчеркивают глубокую преемственность этой системы, прослеживая ее формирование от времен царствования Петра I до момента создания в 2011 г. Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. III. Государственная казна, экономика и финансовое право в эпоху Петра Великого

Авдеева, О.А. Исторические аспекты формирования финансовых и налоговых институтов в национальном праве России / О.А. Авдеева, Е.В. Знамеровский // Финансовое право. – 2017. – № 10. – С. 3–7. В статье рассматривается эволюция государственной политики России по формированию и модернизации аппарата власти, осуществляющего финансовую функцию государства, а также отраслевого законодательства. Авторы аргументируют детерминацию формирования финансовой и налоговой систем России в период X–XVIII вв. реализацией государственно-правовой политики по таким внешнеполитическим направлениям, как расширение геополитического пространства и развитие межгосударственных отношений. Заимствуя европейский опыт росписи доходов и расходов в рамках государственного бюджета, Петр I осуществляет финансовую реформу, связанную со строгой регламентацией бюджета страны. В 1723 г. была разработана "Петровская роспись". Баранов, П.П. Аудиторы и фискалы эпохи Петра Великого: зарождение российских институтов финансового контроля / П.П. Баранов, А.А. Шапошников // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2017. – № 9. – С. 26–36. Предметом исследования являются предпосылки возникновения, цели создания, содержание деятельности и особенности функционирования отечественных институтов аудиториата и фискалитета в начале XVIII в. Автор проводит систематизацию нормативно-правовых основ аудиторской и фискальской служб в России эпохи Петра Великого, выявляет особенности и закономерности развития указанных институтов. Гайнутдинов, Р.К. Государственно-правовая идеология в области экономики в эпоху Петра I / Р.К. Гайнутдинов // История государства и права. – 2009. – № 20. – С. 16–18. Петр I был уверен, что успешное развитие страны возможно лишь при условии принятия соответствующих законов, а потому борьба за их издание и реализацию стала важнейшей чертой его государственной деятельности. Ефимов, А. Денежная реформа Петра I в историографии / А.Ефимов // Российская история. – 2018. – № 1. – С. 47–58. Эпоха петровских преобразований – один из ключевых периодов истории России, и каждое последующее поколение историков неизменно возвращается к попыткам ее целостного осмысления. При этом различные аспекты преобразований исследованы с разной степенью подробности. В обобщающих работах об эпохе Петра I перемены в русской денежной системе в первой четверти XVIII в. либо не обсуждаются вовсе, либо упоминаются вскользь, именно эту неисследованную тему и развивает в своей статье автор. Ефремов, В.Я. Экономическая реформа Петра Великого и ее цивилизационные особенности / В.Я. Ефремов // Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. – 2016. – № 1. – С. 37–44.

Жданкина, Ю.С. Суть и значимость системы государственного контроля и надзора Петра I / Ю.С. Жданкина // Вестник ИМСИТ. – 2018. – № 4. – С. 20–21. В 1700-е годы возникла потребность в модернизации контрольно-надзорного органа с иерархичной структурой и весомыми полномочиями, которым стал фискалат. Следует отметить, что поиском эффективного механизма контроля занимались еще в период основания централизованного государства. В статье рассматривается процесс формирования системы надзорных органов и органов контроля в период правления Петра I. Журавлева, И.М. Экономическое развитие России при Петре I и Екатерине II / И.М. Журавлева // Актуальные проблемы современного образования. – 2012. – № 1. – С. 141–148. Автором проведен сравнительный анализ экономического развития России первой четверти и второй половины XVIII века (эпох Петра I и Екатерины II), обращено внимание на существенные различия в политике, проводимой монархами. Описаны методические пути рассмотрения названных разделов курса истории России. Запарий, В.В. Петровская модернизация и металлургия Урала (1700-1725) / В.В. Запарий // Историко-экономические исследования. – 2016. – С. 1. – С. 95–140. В статье дается характеристика процесса создания металлургической промышленности на Урале. Рассмотрена роль влияния личностного фактора на этот процесс. Представлены сведения о вкладе иностранных специалистов в дело создания российской металлургии, а также о технико-технологическом состоянии металлургии края. Истомина, Н.А. Опыт централизованного бюджетного планирования при Петре I – составление бюджета 1710 г. / Н.А. Истомина // Финансы и кредит. – 20112. – № 30. – С. 78–82. Статья посвящена исследованию опыта централизованного бюджетного планирования в России в первой четверти XVIII в. на примере первого сводного финансового документа Петра I – бюджета 1710 г. Рассмотрена предварительная работа, организованная в 1709-1710 гг., порядок взаимодействия государства и территорий (губерний) при сборе информации, последовательность действий по определению доходов и расходов государства на 1710 г., а также меры по сокращению дефицита государственного бюджета. Капова, А.С. Роль проводимых реформ Петра I в экономическом преобразовании государства / А.С. Капова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 12-10. – С. 48–51. Роль Петра Великого в истории России трудно переоценить. Преобразования государственного управления, которые были осуществлены Петром, имели положительное значение для России. Сформированные институты государственной власти просуществовали более двух веков и оказали заметное влияние на все стороны общественной жизни. Макаревич, М.Л. Из опыта правового регулирования торговой деятельности в период петровских преобразований / М.Л. Макаревич, О.Н. Богатырева // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2017. – № 3. – С. 54–62. Рассмотрено и проанализировано торговое законодательство петровской эпохи. Анализ источников позволил выделить основные направления правового регулирования торговли в период петровских реформ. В статье сделаны выводы о характере и значении торгового законодательства петровской эпохи как для развития торговли и промышленности в период правления Петра I и в послепетровскую эпоху, так и для развития экономики современной России. Павлюкова, А.П. Экономические реформы Петра I и Екатерины II: опыт сравнительного анализа / А.П. Павлюкова // Современные научные исследования и разработки. – 2017. – № 4. – С. 447–453. В данной статье рассмотрена экономическая деятельность великих реформаторов XVIII века: Петра I и Екатерины II. Посредством сравнительного метода проанализированы преобразования в сфере производства и налогообложения, их сущность, результаты и значение для развития России в целом. Петров, Ю.И. Реформы центральных и местных финансово-податных органов в правление Петра I / Ю.И. Петров // История государства и права. – 2016. – № 17. – С. 30–35. Репин, И.А. Историческое развитие налоговых отношений в России в XVIII веке / И.А. Репин // Юридическая наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. – 2012. – № 4. – С. 189–192. Статья посвящена проблеме исторического развития налоговых отношений в период становления абсолютизма в России. В ней раскрываются вопросы, связанные с историческими особенностями совершенствования системы государственного воздействия на общественные отношения в налоговой сфере с помощью юридических норм. В статье представлен анализ нормативных правовых актов периода правления Петра I, которые упорядочили многочисленные виды налогов и заложили основы формирования единой централизованной системы финансовых органов российского государства. Смирнов, Д.А. Реформирование и совершенствование принципов налогообложения в эпоху Петра I / Д.А. Смирнов // Общество и право. – 2012. – № 5. – С. 44–50. В данной статье раскрываются основные этапы становления и развития принципов налогообложения и налогового права в эпоху Петра I. Автор акцентирует внимание на социальных, экономических и иных факторах формирования и реализации налоговых принципов. Смирнова, Н.В. Финансовая терминология петровской эпохи / Н.В. Смирнова // Русская речь. – 2012. – № 1. – С. 114–119. Статья посвящена истории формирования российской финансовой терминологии. После реформ Петра I финансовое право начало активно дифференцироваться в отрасль правовой науки. Автор, используя исторические документы, убедительно показывает, что наш язык впитал в свою лексическую систему все новшества экономического развития, формируя еще в XVIII веке терминологию финансового права, которой мы пользуемся и сейчас. Тетюхин, И.Н. Происхождение института фискалов в России: детализация историографических положений / И.Н. Тетюхин // Право: история и современность. – 2018. – № 2. – С. 50–63. Автором проведен анализ историографических подходов к формированию понятий, связанных с историко-правовым институтом фискалитета. Рассмотрены точки зрения историков и правоведов, базирующиеся на содержании исторических нормативных актов, регламентирующих фиск и фискальные отношения в Российской империи. Рассматриваемое историческое явления связано с зарождением и становлением прокурорского надзора. Сделаны выводы о дискуссионности некоторых положений сложившейся историографии рассматриваемого вопроса. Чекурда, Е.А. К вопросу о происхождении института фискалата в России / Е.А. Чекурда // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2014. – № 3. – С. 40–45. Исследуется проблема происхождения института фискалата в России в первой трети XVIII в. Описаны и проанализированы две основные точки зрения о государстве – образце заимствования фискалата. Сопоставлены биографии иностранных государственных деятелей Г. Фика и Г. Гюйссена, приглашенных на русскую службу. Чигасова, О.В. Характер и последствия социально-экономических преобразований Петра I / О.В. Чигасова, А.А. Терещенко // UNIVERSUM: Общественные науки. – 2018. – № 10. – С. 4–6. Шаймакова, С.Г. Правовые основы реформы прямого налогообложения Петра Великого / С.Г. Шаймакова // Гуманитарные исследования. – 2011. – № 4. – С. 349–357. В статье рассмотрены теоретико-правовые аспекты налоговой реформы Петра I, подвергнуты анализу законодательные акты первой четверти XVIII столетия, регулировавшие подготовку и проведение реформы. Автор пришел к выводу, что введение подушной подати имело целый ряд значимых последствий для дальнейшего социально-политического развития России. Юдина, Т.Н. Государственное регулирование экономики в период правления Петра I / Т.Н. Юдина // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2010. – № 1. – С. 20–25. В России в петровскую эпоху формируется своеобразное центрально-управляемое хозяйство, или государственная экономика – Дом-Хозяйство Государя-Хозяина.

IV. Гражданские, семейные и социальные преобразования